ES(エントリーシート)の平均通過率は、業界や業種、企業規模によっても変わりますが、50%前後とされています。ESの通過率は対策をしている人としていない人でも大きく変わります。

ESは選考の際の第一関門となる履歴書と同様に大切なものです。もし、ESで落とされることが多い場合は、ESの書き方や自己分析、企業研究が不十分な可能性があります。

この記事では、ESの通過率が低い人の特徴や通過率を上げる対策について紹介します。

また、ESの作成には「REALME」がおすすめです。他の就活生のESを閲覧したりAIとの面接で得られるフィードバックを参考にしたりできます。

ESの平均的な通過率は?

ESの平均通過率は50%前後です。ただし人気の高い大手企業の場合は、応募者数も多くなるため、通過率が下がる傾向があります。採用人数が少ない企業も通過できる人数が限られているため、通過率は低くなります。

2025年卒の就活生は、調査先によってやや差異はありますが平均して12~13社にESを送付しています。やみくもに送付せず、ここぞという企業に集中してESを作成しましょう。

ESの通過率を調べる方法

志望企業のES通過率がどの程度なのかは気になるでしょう。ESの通過率は、企業によって、その年の採用状況によっても異なります。通過率を公表する企業もありますが、そうでない場合に通過率を調べる方法があるのか、気になる人も多いのではないでしょうか。

以下で、志望企業のES通過率を調べる方法について解説します。

就職四季報で情報を見る

東洋経済新報社は、毎年就活の情報をまとめた冊子「就職四季報」を発行しています。就職四季報には応募人数や採用人数、選考通過率などの採用情報が載っており、具体的にESの通過率を調べられるでしょう。

これがもっとも確実な方法であり、ESの作成にも役立つためおすすめです。

具体的なデータを載せていない企業もありますが、応募数と採用人数を見れば、ある程度の予測は可能でしょう。

ESの通過率を知りたいときは、就職四季報をチェックしてみてください。

企業のWebサイトを見て予測する

ホームページや採用情報などのWebサイトに通過率を載せている企業は少ないものの、ある程度の予測は可能です。

具体的なES通過率は掲載されていなくても、前年の応募者数と採用人数は載っていることが多いでしょう。そこから予測すれば、ある程度の通過率が予測できます。

たとえば応募者数に対して採用人数が少ない企業だと、それだけ不合格者が多いということです。最初の段階であるESの通過率も低いことが予測できるでしょう。

就職情報サイトで確認する

企業のホームページだけではなく、就職情報サイトも確認してみてください。さまざまな企業の情報や採用に関するデータが載っているため、具体的なESの通過率も載っていることがあります。

応募者数と採用人数の割合を調べたり、実際にその企業の選考に参加した人のレビューや口コミも参考になるでしょう。

選考を受けた人が感じた難易度を参考に、通過率の高さを予測してみるのもひとつの手です。

就活情報サイトにはさまざまな企業の選考情報が載っており、ESだけではなく就活全体に役立つため一度はチェックしてみるとよいでしょう。

ESの通過率が高くない企業の特徴

ESの通過率は企業によって異なります。以下はESの通過率が低い企業の特徴です。

・倍率の高い大手企業

・採用人数が少ない

詳しく解説します。

倍率の高い大手企業

人気のある企業や業界は応募者数も多いため、ESの通過率も下がります。誰もが知っている大手企業や生活で耳にする機会が多い食品メーカーは特に倍率が高いとされています。多くのライバルに勝つには、より高いスキルや能力が求められるでしょう。

「大手だから」「知っているから」という理由だけでさまざまな業界の大手企業ばかり応募していてはESの通過率は下がる一方です。ESの通過率を上げるにはネームバリューだけでなく、自分に合った企業を見つけることが大切です。

求める能力やスキルが高い企業

専門性の高い業界の大手企業や、高い英語力が求められる外資系企業、技術職などでは、高いスキルや専門的な知識が必要です。そうした企業は選考の基準が高く、ESの段階から難易度が高いケースが多いでしょう。

レベルの高い人材を求める企業では、ESの通過率も決して高くありません。志望企業が求める人物像を理解して、それに合うアピールをする必要があります。

専門的な知識やスキルを求められる企業への応募を考えている場合、自身に何かしらの勝算があるかどうかを今一度振り返ってみましょう。「ダメもとで出すだけ出してみよう」という考えでESを提出しても、時間の無駄になってしまう恐れがあります。

採用人数が少ない企業

採用人数が少ない企業も、応募者数に対して選考を通過できる人数が限られるため、ES通過率が低くなります。また、中小企業やベンチャー企業など少数精鋭型の企業は、優秀な人材を集める傾向があり、選考基準が厳しい傾向があります。

採用人数が少ない企業でES通過を目指すなら、企業が求める人物像に合わせたアピールが大切です。

ESの通過率が低い人の特徴

ESの通過率が低いと悩む学生にはいくつかの共通点があります。通過率の低い理由が分かれば、原因に対する対策が可能です。

以下でESの通過率が低い人の特徴を紹介します。自分にあてはまるものはないかチェックしましょう。

倍率の高い企業ばかり応募している

大手企業や生活で名前をよく聞く企業は就活でも人気があります。人気が高い分、通過率は下がります。企業研究をしっかり行わず、名前だけに惹かれて応募していると、ES通過が全くできない状態に陥ることもあるでしょう。

大手企業や人気の高い企業は、選考を効率良く進めるために書類選考で多くの学生をふるいにかけます。企業が求める人物像に合ったスキルの高い人物だけが通過できるといえます。

業界や企業研究が不十分

業界や企業研究を十分にせずに、手当たり次第ESを送っても通過率は上がりません。

企業はESを通して、企業に合う人物かどうかを見極めています。自分の強みと企業が求める人物像が合っていないと通過は難しいでしょう。

志望する業界以外でも、自分の能力が活かせたり興味を抱いたりする企業が見つかる可能性もあります。業界や企業分析をした上で、自分に合う企業を選ぶとよいでしょう。

志望理由があいまい

ESがどの企業にもあてはまるような内容だと「他の企業でもよいのでは」と思われます。企業に合わせてESの内容を変えていない人は要注意です。

志望理由は企業のどこに魅力を感じたのかを伝えるものです。同じ業界でも、力を入れている部分や事業内容は企業によって異なります。

企業の経営理念や事業内容をきちんと理解し、志望理由を明確にしましょう。

文章が分かりにくい

文章が分かりにくいと最後まで読んでもらえず、ES通過率は下がります。字が汚い、小さすぎるなどの文字自体の読みにくさだけでなく、だらだらと長く文章力のないESも敬遠される傾向があります。

分かりにくい文章では企業に対する熱意もきちんと伝わりません。丁寧に書くことはもちろん、余計な言葉は使わずに端的に文章をまとめましょう。

また、結論から書くと、伝えたいことが分かりやすくなるためおすすめです。

ESの通過率を上げる方法

ESの通過率を上げる方法は以下の通りです。

・自己分析や企業分析をする

・企業探しの幅を広げる

詳しく解説します。

自己分析や企業分析をする

自己分析や企業分析をして、自分に合う企業を見つけましょう。企業の求める人物像が自身のアピールポイントとマッチするかが重要です。

自己分析が不十分な人は、自身の強みを明確にするところから始めましょう。

その後に企業分析をして、その企業でなければならない理由を明らかにします。企業はESを通して「入社意欲が高いか」「自社に合う人物像か」を判断するためです。競合他社と比べて、なぜその企業を選んだのかが分かるような志望動機を書くとよいでしょう。

企業探しの幅を広げる

大手や人気のある企業だけに応募している人やエントリー数自体が少ない人は、企業探しの幅を広げてみましょう。視野を広げることで、自分の興味と合う企業が見つかる可能性があります。

業界や大手だけにこだわるのではなく、自分の価値観やスキルに合った企業を探しましょう。例えば、インターンや会社説明会への参加や、就活情報サイトを閲覧したり、大学のキャリアセンターへ相談することで視野が広がります。

自分の強みを発揮できる企業があれば、マッチ率も高くなり、ESが通過しやすくなるでしょう。

応募先に合わせた内容にする

就活をしているときは、複数の企業に応募して同時進行で選考を受ける場合がほとんどです。同じ業界の同業他社に複数応募している人も多いでしょう。

その都度ESを一から作成するのは大変だからと、使い回しをしようと考える人もいるでしょう。しかし、すべてをまったく同じ内容のものにしてしまうと、どの企業にも当てはまるような当たり障りのない内容ばかりになってしまい、熱意がないとみなされてしまいます。

他でもなくこの企業を選んだ理由を入れて、応募先に合わせた内容で書き分けをすることが大切です。

第三者にESのチェックをお願いする

ESを作成し終わったら、第三者にチェックをお願いするとよいでしょう。自分で見直しをすることも重要ですが、客観的な視点からのチェックを受けることも大切です。

ミスや誤字脱字以外にも、自分自身では気が付けなかった癖や改善点などをアドバイスしてもらえます。

人に見せるために書くESを自分だけで見ていても、人が読んだときにどう感じるのかは分かりません。第三者による客観的な視点で添削をしてもらい、ESの質を上げることで通過率の向上にもつながります。

ESの通過率を上げる項目別対策

就活をするうえで、ESは最初の第一関門となるためESの通過率を上げることが大切です。

以下では、通過率の高いESを作成するポイントを紹介します。各項目ごとの対策方法を解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

自己PR

企業に自分をアピールするための自己PRでは、自身の強みを伝えて企業とのマッチ度をアピールし、入社後活躍する姿をイメージしてもらいましょう。

自分の価値観と企業の価値観、理念などがマッチする点をアピールすることで、自社で長く活躍してくれそうな人材だと思ってもらいやすくなります。

自身の強みをアピールする際には、それを裏付ける具体的なエピソードを添えることが大切です。これまでの学生生活や部活動、アルバイトなどの経験からエピソードを見つけましょう。

志望動機

企業に対して入社への熱意を伝えるために重要なのが、志望動機です。“他でもない貴社を選んだ理由”や熱意を分かりやすく伝えられるように意識しましょう。

志望動機を書く際は、PREP法と呼ばれる文法を使うのがおすすめです。PREP法は結論→理由→具体例→結論の順で構成されており、最初に結論となる「志望した理由」から述べます。

始めに結論から述べることで面接官に分かりやすく熱意を伝えられるため、PREP法を用いて志望企業でなければならない理由を応募先ごとに書き分けましょう。

ガクチカ

ガクチカとは、「学生時代に力を入れて取り組んだこと」をいいます。部活動やサークル活動、アルバイトやボランティアなど何でも構いません。学生時代に特に力を入れて頑張ったことから、何を学んだのかについて書きましょう。

経験を通じて得たことや、それを仕事にどのように活かせるのかまで書くことが重要です。

ガクチカでは、結果よりも過程が重視されます。自己PRと同様、具体的なエピソードを基に、取り組んだ理由や感じたこと、それらを通じて得たものを入社後どのように活かしたいと考えているのかを意識して伝えましょう。

長所と短所

自分の長所と短所についての質問も、聞かれることが多い項目です。長所は自分の良いところをどのようにして仕事に活かせるのかを説明し、短所は克服するために努力していることを伝えましょう。

また、長所で「協調性があること」を挙げているにもかかわらず、短所として「コミュニケーションが苦手」と述べるなどの矛盾が生じないよう注意する必要があります。

長所と短所を伝える際重要なことは、内容よりも自分を客観視できる視点があることです。自分のことを客観的に見て理解していなければ、長所や短所を見つけるのは難しいでしょう。企業側は、冷静に客観的な視点から自己分析をして、自分を理解できる人材を求めています。

AI面接「REALME」で自分の特性を理解しよう

ESの通過率を上げるには、自分の特性を理解して自分に合った企業を探す必要があります。「REALME」ではAI面接により自分の強みや弱みを客観的に把握できます。

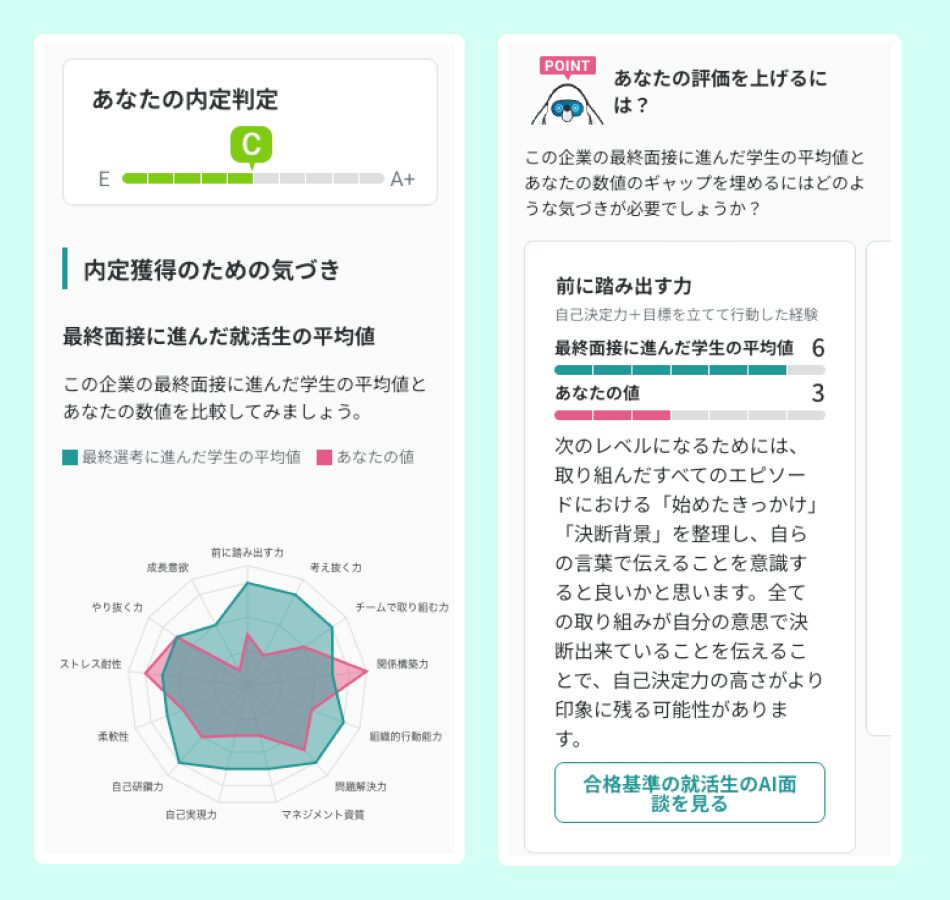

志望企業に対する現在地が分かる

「REALME」では20~30分のAI面接によって、内定判定率を算出できます。志望企業の最終面接まで進んだ就活生と比較することで、自分の現在値が明確になります。

ESの通過率を上げるためにも、客観的に自分の立ち位置を把握することが大切です。「REALME」を活用して、現状を分析しましょう。

合格ラインを超えたESが閲覧できる

志望企業の合格ラインに到達した就活生がどのようなESを提出しているか気になるでしょう。「REALME」では合格ラインを突破している就活生のESやAIとの対話テキストデータを閲覧できます。

自分と同じようなアピールポイントや経験を持つ、就活生の自己PRやガクチカ、価値観を参考にESを作成できるでしょう。

AIで客観的に強み弱み分析ができる

ESの通過率が低い人は自己分析が上手にできていない可能性があります。

「REALME」でAI面接を受けると、14項目の能力に対して自分の実力をフィードバックしてくれます。就活に必要な能力を細かく分析できるため、自分の強みや弱みを客観的に把握可能です。

ESの通過率を意識して選考を突破しよう

企業はESを通して、自社の求める人物像に合っているか、入社意欲は高いかを判断します。業界やネームバリューにこだわらず、自分のスキルが活かせる企業を探すことが大切です。自分の興味とマッチする企業を選ぶことで、ESの通過率も上がるでしょう。

「REALME」を使えば、他の就活生のESを閲覧したり、AIとの面接で得られるフィードバックをESに反映できたりします。通過率の高いESを作るためにも、ぜひ活用してみてください。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)