本記事では、就活では平均何社くらい落ちるものなのか、何社受けるのがベストなのかを解説します。落ちてしまう原因や対策もあわせて紹介するので、事前に確認しておきましょう。就活で平均何社落ちるものなのかを把握して、冷静に選考に臨みましょう。

就活を絶対に失敗したくない人向け

- 効率よく就活を進めたい人にオススメ!

- 「面接で落ちてしまうんじゃないか」と不安な人にオススメ!

就活を何から始めていいかわからない人にオススメなのが「REALME」です。REALMEでは就活のビックデータを学習したAIが、模擬面接・自己分析をサポートしてくれます。

就活では平均10社程度落ちる

就活生は平均15社程度、選考に落ちるといわれています。実際にエントリーした企業数は平均10〜20社、そのうち内定がもらえるのは平均1〜2社と言われているため、エントリーした企業のうちほとんどの企業に落ちているということです。

しかしこの数字はあくまでも平均の数値であるため「平均より落ちた数が多いから自分はダメなんだ」と落ち込みすぎる必要はありません。

人によってエントリー数も異なるため、あまり落ちた企業数に囚われすぎず、自分が今やるべき対策を考えるようにしましょう。

【25年最新データ】就活で10社しか受けないのはあり?平均エントリー数も | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

就活では何社受けるのがベスト?

就活では平均10社程度落ちるとわかったところで「じゃあ何社くらい受けるべきなの?」と悩む就活生もいるでしょう。そこでここからは、何社エントリーするのがベストなのかを解説します。

就活生は平均10〜20社程度応募している

前述した通り新卒の就活生は平均10〜20社程度、エントリーをしていると言われているため、この数を目安に自分に合う企業を絞っていくとよいでしょう。

受ける会社が多すぎると企業研究に時間が割けなかったり、逆に少なすぎると不採用だったときに困ったりと、どちらに偏ってもデメリットが生じるおそれがあります。そのため、自分にとってバランスのよい数に絞ることも大切です。

就活は何社受けるべきなの?合格率を上げるポイントも紹介 | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

平均の内定数や選考の通過率

就活生がエントリーする会社の数を決めるうえで、平均の内定数や選考の通過率を把握しておくことも重要といえます。

2025年卒の就活実績

リクルート社が公表した「就職白書2025」によると、2025年卒の就活におけるプレエントリー社数は平均26.30社でした。エントリーシートを提出した企業数は平均12.39社で、多くの学生が複数企業にアプローチしている実態が明らかになりました。

内定獲得数の平均は2.74社で、63.2%が第一志望群内の企業から内定を得ています。さらに、入社予定の企業に対して「納得している」と回答した学生は73.6%と、満足度の高さも特徴です。就活期間については、4〜6ヶ月で終了した学生が29.4%いる一方、長期化して10~12ヶ月かかったという学生も27.8%に上りました。

また2026年卒の動きも早く、2025年4月1日時点で文系の59.6%、理系の65.9%がすでに内定を得ており、年々就活の早期化が進んでいることも分かります。

出典:『就職白書2025』および『就職白書2025』データ集

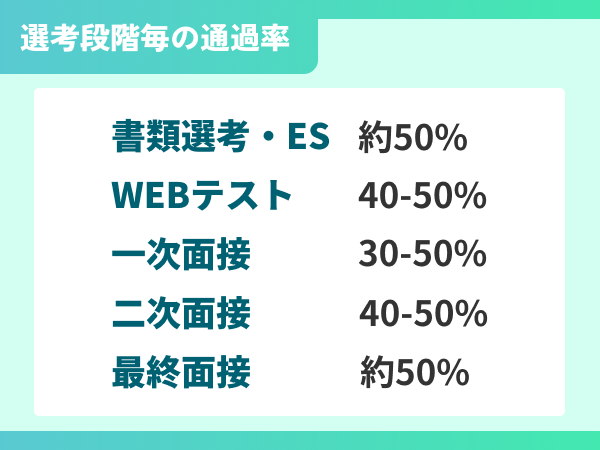

選考段階ごとの通過率

新卒採用は、複数の選考ステップを重ねて内定者を決めます。選考段階ごとの通過率は以下の通りです。

書類選考では、全応募者のなかから企業に合う人材や志望度が高い人材に絞ります。多くの応募者が集まる大手企業は、書類選考やESの通過率が低い傾向にあります。

Webテストは、書類選考後または書類選考と同時に実施される試験です。テストの結果だけではなく、書類選考やESの結果を反映しながら合否を決める企業がほとんどです。

最終面接は、意思確認の場として落ちることはほぼないと思う人もいますが、約50%の確率で落ちます。面接官は役員や社長が多く、「内定を承諾してもらえそうか」「入社後活躍しそうか」などを見ています。

就活で多くの企業を受けるメリット

就活でより多くの企業の選考を受けることは、さまざまなメリットがあります。就活生が得られるメリットには、以下の4つが挙げられます。

就活の持ち駒を増やすには?持ち駒がなくなる原因や対策を紹介 | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

メリット1|複数企業での面接を経験できる

選考を受ける企業が多くなるほど、面接の経験を積むことができます。本番の雰囲気に慣れることで緊張感をコントロールしやすくなり、自分の能力を最大限に発揮できるでしょう。

また、選考を通じて課題や改善点が見えてくるため、自己分析が深まります。自分の強みや伝え方をブラッシュアップしていくことで、よりよい自己PRができるようになります。

メリット2|選択肢が多いことで気持ちに余裕がもてる

複数の企業を受けることで、1社の結果に過度に左右されることなく、気持ちに余裕をもって就活を進められるメリットがあります。仮に1社の選考に落ちたとしても、「次の面接が控えている」と気持ちを切り替えられます。

また、選考スケジュールが埋まっていれば、落ち込む暇がなく次の面接に向けた準備が必要になるため、就活のモチベーションを維持しやすくなります。さらに、複数の企業から内定をもらえた場合には、自分への自信や達成感を得られることもメリットです。

メリット3|多くの企業を比較できる

就職先の候補が多くなることで、各企業の風土や働き方などを比較できます。

1社だけに絞って選考を受ける場合、比較対象がなく「自分に合っている会社か」を判断することが難しくなります。複数の企業で選考を受ければ、それぞれの違いを具体的に把握できるため、より納得のいく就職先選びが可能になります。

また、複数社で内定をもらえた場合には、自分に合っている会社かどうかを比較検討できます。これにより、入社後のミスマッチを防げます。

メリット4|視野が広がる

業界や職種にこだわらずさまざまな企業を受けることで、就活の視野が広がることがあります。例えば、もともと興味がなかった企業の選考を受けた際に、面接官の話をきっかけに「自分に合っているかも」と新たな選択肢が見えてくることもあるでしょう。

業界や職種に対する視野を広げることにより、自分が持つスキルや性格を活かせる企業が見つかるかもしれません。また反対に、選考を通じて「この業界は自分に合わない」と気づく機会にもなります。

就活で多くの企業を受けるデメリット

就活で多くの企業を受けることには、いくつかデメリットも存在します。ここでは、多くの企業で選考を受けるデメリットと、それを回避するためのポイントを紹介します。

スケジュール管理が難しい

選考を受ける企業が増えると、会社説明会や面接の日程などのスケジュール管理を行うことが難しくなります。エントリーシートや履歴書の提出期限も企業によって異なるため、対応の漏れや遅延が起こるリスクがあります。

また、会社説明会や面接日が重なると、どちらかの企業を諦めなければならない状況になることも考えられます。複数の企業で選考を受ける場合には、計画的な準備と綿密なスケジュール管理が欠かせません。

1社にかける時間が減る

企業研究や面接対策に割ける時間が減ることもデメリットといえます。

企業研究や選考対策が不十分なまま面接に臨むと、十分な自己アピールができず企業からの評価を得られなくなる可能性があります。

しっかりと選考対策を行うには、就活に割ける時間を踏まえてエントリーする企業の数を調整したり、スケジュールに余裕を持たせたりして時間を確保することが重要です。

自分の軸がぶれやすくなる

多くの企業で選考を受けることにより、志望する業界や職種に一貫性がなくなり、就活の軸がぶれやすくなることがあります。

例えば、企業の文化や将来性を深く考えずにエントリーすると、選考中に「本当にこの企業で働きたいのか」と迷いが生じやすくなります。

また、一貫性のない志望動機は面接官に違和感を与え、評価を下げる要因にもなります。複数の企業を受ける際は、就活の軸をしっかり持ち一貫性を意識することが大切です。

就活で落ちる回数が多い人によくある特徴

就職活動でなかなか内定が出ないと、自信を失ったり、「自分だけがうまくいかないのでは」と悩んでしまうこともあるでしょう。実は、落ちる人には共通する特徴や原因があります。この記事では、就活で落ちる回数が多い人に見られる傾向を具体的に整理しながら、その改善ポイントについても分かりやすく解説します。

就活の軸があいまいなままである

就活では「どのような仕事をしたいか」「どのような環境で働きたいか」など、自分なりの判断軸を持つことが大切です。軸があいまいなままだと企業選びも志望動機も浅くなり、面接でも説得力に欠けてしまいます。有名企業だから、給与がよさそうだからなどの表面的な動機では、企業側に本気度が伝わらず、選考の通過は難しいでしょう。

最初の印象がよくない

面接の場で第一印象が悪いと、その後どれだけ内容のある話をしても、評価を覆すことは難しいでしょう。服装の乱れがあったり、表情が暗いなどは、マナーが備わっていない・志望度が低い、と思われる可能性があります。

また、姿勢が悪い・声が小さくて聞き取りづらい・面接官の目を見て話さないなどの態度は、暗い・自信がなさそうなどのマイナス印象も与えるでしょう。企業はスキルや経験だけでなく、社会人としてのマナーがあるか・職場の雰囲気になじむか・人柄に問題がないかも見ています。面接では第一印象を意識して準備しましょう。

応募する業種を絞りすぎている

「この業種しか興味がない」「この職種しかやりたくない」と考える気持ちは理解できますが、それがエントリー数の少なさに直結し、結果的にチャンスを自ら狭めてしまっているケースも見られます。選択肢を広げることで、自分の強みがより活かせる職場や、自分でも気づいていなかった適性に出会えることもあります。業界や職種へのこだわりが過剰でないか、業種を絞りすぎていないか、今一度冷静に振り返ってみることがおすすめです。

大企業ばかり受けている

誰もが名前を知っている大企業は、充実した福利厚生や知名度の高さから人気があり、毎年多くの応募者が集まります。しかし、志望者が多いとそれだけ倍率も高く、1社あたりの採用枠も限られていることが多いでしょう。

特に新卒や若手の中途採用では、実績やスキルに加えて独自の魅力を伝えることが求められるため、書類選考や面接でなかなか通過できず、自信をなくしてしまうケースもあるでしょう。

一方で、中小企業や成長中のベンチャーには、大企業にはない柔軟な働き方や成長環境が整っているところも多くあります。大企業ばかりを受けるのではなく、自分に合った企業を受けることが内定への近道です。

選考への対策ができていない

面接での受け答えがうまくいかない原因の一つは、自己分析や企業研究が不十分なことにあります。自分の強みや志望動機があいまいなままでは、質問に対して説得力ある回答ができません。

また、企業の求める人物像や事業内容を理解していないと、的外れな回答になってしまいます。面接では「なぜこの会社か」「なぜこの仕事か」などの本質的な問いに対する明確な答えが求められます。

事前準備の甘さは、選考結果に直結すると認識し、徹底した面接対策を心がけることが大切です。

コミュニケーション力が低い

面接では単に質問に答えられるかではなく、相手の質問意図を正確に受け取り、的確かつ論理的に答える力が求められます。一方的に話すだけ、あるいは暗記した回答をそのまま読み上げるだけでは、コミュニケーション力が不足していると判断される可能性もあるでしょう。

質問の意図を汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝える力が、社会人としての信頼感にもつながります。自分の考えを整理して話す習慣づけや、模擬面接の練習が重要です。

熱意を表現できていない

どんなにスキルや経験があっても、入社や仕事への熱意や意欲が伝わらなければ、面接での評価は伸びません。同じような経歴の候補者がいる中で、差をつけるものが“熱意の表現”です。

企業は、採用後の内定辞退や早期離職を防ぎたいと考えています。面接前には、なぜその企業に魅力を感じたのか、なぜ自分がそこで貢献できると思ったのかを整理し、志望動機や入社意欲がしっかり伝わる回答を準備しておきましょう。

選考段階ごとの落ちる原因と対策

ここからは選考段階ごとの落ちてしまう原因と対策について紹介します。いつも同じところで不採用通知をもらってしまうという方は、落ちた原因を分析し、しっかりと対策を考えていくことが重要です。

1. 書類選考・ES

書類選考やES提出の段階でいつも選考に落ちてしまう方は、志望度の高さや自己PRがうまく伝わっていないおそれがあります。

そのため「自分の強みが入社後にどう活かせるのか」「企業の求める人材とどのようにマッチしているのか」「なぜその企業でなければいけないのか」という点をアピールする文章に書き直してみましょう。

また大手企業ほど書類選考に受かる可能性は低くなるため、中小企業やベンチャー企業にも目を向けてみることも大切です。

ESの通過率とは?選考に通るための対策を紹介 | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

2. 適性検査

適性検査で落ちてしまう方は、問題数の多さや問題形式に慣れていないのかもしれません。そのため参考本や模擬試験などを活用して、十分に対策しておくことが重要です。

しかし適性検査だけで落ちるというよりは、履歴書やESの内容を踏まえて合否が判断されているかもしれません。そのため、適性検査の対策だけでなくESの内容も見直しておきましょう。

3. グループディスカッション

グループディスカッションで選考に落ちてしまう方は、セミナーやインターンシップに参加して場慣れしておくことが重要です。

グループディスカッションでは協調性やコミュニケーション能力、リーダーシップ、創造力などさまざまな点が見られています。

企業によって判断基準が異なるため一概に正解があるわけではないですが、何度か場数を踏むことで自分にとって最適な役割や進め方が見つかってくるはずです。

【種類別一覧】グループディスカッションのテーマ70選!コツも伝授 | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

4. 一次面接

一次面接で落ちてしまう方は、一般的なマナーが身についていなかったり、コミュニケーション能力が不足していたりする場合があります。

まずは面接をするときの基本的なマナーをおさらいし、聞かれた質問の意図をしっかり汲み取って受け答えができるように練習しておきましょう。

5. 二次面接

二次面接で落ちてしまう方は、自己分析や企業研究を深掘りできていないかもしれません。二次面接では自己PRや志望動機を深掘りして質問されます。

そのため一貫性のない答えをしてしまうとよい印象を与えられません。説得力のある自己PRや志望動機を伝えるためには、自己分析や企業研究を十分に行って就活の軸を明確にしておくことが重要です。

二次面接の通過率は?想定される質問や落ちる理由を解説! | ABABA 就職活動の「過程」が評価される新サービス

6. 最終面接

最終面接で落ちてしまう方は、入社意欲の高さや将来のキャリアビジョンをうまく伝えられていない場合があります。また一次面接や二次面接と矛盾した回答をしてしまうのも、落ちる原因となるため注意が必要です。

「入社したらどのように活躍したいか」「その企業が第一志望である」ということをしっかりアピールできるようにしておきましょう。

選考に落ちないために!通過のポイント

選考に通過する確率を上げるためには、いくつかのポイントがあります。そこでここからは、選考に通過するためのポイントをご紹介します。

ポイントを実践して、選考通過率を上げましょう。

社会人としてのマナーを見直す

過去の選考を振り返り、社会人としてのマナーが守れていたかを確認しましょう。社会人としてのマナーは最低限の常識であり、マナーができていないと面接の内容に関係なく落ちる可能性が高まります。

基本的な身だしなみやマナーを見直しましょう。例えば、「髪が長い場合は後ろで一つ結びにする」「ボタンは上まで留める」「ネクタイの色は暗めのものを選ぶ」など、基本的な服装のマナーを今一度確認します。

また、社会人として正しい振る舞いも見直すポイントです。挨拶や声の大きさ、適切な敬語を使えているかなどを確認しましょう。

自己分析を徹底する

自己分析は、選考準備において重要です。

徹底的に自己分析をして、就職の軸を決めましょう。就活の軸が定まることで、どのような企業や業界で働きたいかを明確にできます。

また、自分の強みや価値観を把握することも大切です。強みを把握することで、自分のアピールポイントが分かります。また、自分の価値観を理解することで、自分に合う企業を見つけやすいです。

企業研究する

企業研究をすることも大切です。応募する企業の事業内容や業績について、把握できているかを確認しましょう。

企業分析ができていないと、志望度が低いと判断されたり、準備ができていないとマイナスに捉えられたりします。事前に企業研究をして、研究した内容を踏まえたESの作成や面接の回答をしましょう。

同業他社との違いを話せるか、企業の方針と自身の価値観が合っているかなども重要です。特に、企業の方針や価値観に合っていないと、選考で落ちる可能性が高まります。

面接に慣れる

どれほど練習していても、面接は緊張します。そのため、面接に慣れておくことも大切です。模擬面接を行うことや、複数の企業にエントリーして面接に慣れましょう。

数をこなすと、面接の本番でも実力を発揮できます。第一志望の面接までに場数を踏めば、余裕ができて自分をしっかりアピールできます。

「練習の成果を発揮できなかった」と後悔しないように、面接に慣れておくことは重要です。

自分に合ったエントリー数を考える

エントリー数の平均は、あくまで一般的な指標に過ぎません。自分に適したエントリー数は、企業への志望度や準備時間の確保状況によって異なります。

例えば、エントリー数が少なくても、1社ごとの準備を十分に行うことにより選考に通過する可能性が高まります。一方で、多くの企業にエントリーしても、各社の対策が不十分だと結果につながりにくくなります。

自分のキャパシティを把握したうえで、企業研究や選考対策に必要な時間を確保できるようにエントリー数を調整することがポイントです。

ESや履歴書は第三者に見てもらう

企業に提出するエントリーシートや履歴書は、第三者に見てもらうことがポイントです。

第三者に見てもらうことにより、自分では気づかない改善点・問題点が明らかになり、より説得力のある内容に仕上げられます。大学のキャリアセンターやOB・OGに相談すると、より実践的なアドバイスを受けられるでしょう。

第三者の意見を取り入れながらブラッシュアップしていくことで、志望動機や自己PRの具体性と説得力が高まり、選考に通過する可能性を高められます。

選考に落ちたら取るべき行動

選考に落ちるとネガティブな気持ちになるものの、落ち込むのではなく次に向けて以下の行動をしましょう。

・これまでの選考を振り返る

・リフレッシュする

・次の準備をする

それぞれについて詳しく解説します。

これまでの選考を振り返る

これまでを振り返り、反省と改善点を見つけましょう。自己PRは適切にできていたか、身だしなみやマナーは問題なかったかなど、反省点を見つけて改善します。

また、自己分析をし直して希望業界を見直すことも一つの手です。改めて自己分析をすると、自分にマッチした業界が見つかったり、働きたいと思える企業に出会えたりする可能性があります。

リフレッシュする

選考に落ちると、ネガティブになる人は少なくありません。しかし、その気持ちを引きずってマイナス思考に陥ってもよいことはありません。

落ち込んだ時には、気分転換をすることも大切です。一度就活のことは忘れて、好きなことをしたり好きな場所に行ったりするなど、リフレッシュをするための時間を作りましょう。

リフレッシュをすることで気持ちが切り替えられて、次の選考に向けて前向きな気持ちになれます。

次の準備をする

気持ちをリフレッシュしたら、気持ちを切り替えて次の準備に進みましょう。

一つの企業に落ちたからといって、就活が終わったわけではありません。次の選考に向けて準備を進めて、万全の体制で選考に臨むことで内定に近づけます。

就活セミナーやイベントへの参加、友人との情報交換などもおすすめです。今まで目を向けなかった企業に出会えたり、知らなかった情報を知れたりなど、今後の就活に役立ちます。

「REALME」で全ての就活対策ができる!

就活が思うように進まないときや、なかなか内定をもらえないとお悩みの際は、REALMEを利用しましょう。REALMEは、AIを活用して就活対策ができるツールです。

ここからは、REALMEの機能について詳しくご紹介します。

AI面接で志望企業の内定判定が確認できる

REALMEに登録したあとは、20〜30分程度のAI面接を受けます。面接の結果と、過去の合格ラインの学生のデータを比較して、志望企業の内定判定が一覧化されます。

内定判定を見ることで、自身に合った業種の把握が可能です。複数社で迷っている際に内定率の高い企業を選択したり、最適なエントリータイミングが分かったりと、効率よく就活を進められます。

AI分析で客観的な自己分析ができる

面接後は、14項目のフィードバックが受けられる点もREALMEの特徴です。

フィードバックの結果から客観的な自己分析ができ、改めて自身の強みや弱みが分かります。今まで気づかなかった自身の強みやアピールポイントが分かることもあります。

合格ラインの就活生データが確認できる

自身のデータだけではなく、志望企業の合格ラインにいる就活生のESや面接回答を閲覧できる機能もあります。自身のデータと比較できるため、不足部分が分かります。

自分に足りていない点が分かれば、事前に補えて内定率の向上が可能です。

就活の平均数についてのよくある質問

就活を進めると、さまざまな疑問が生じます。そこでここからは、就活の平均数についてよくある質問に回答します。

エントリー数が少なくても大丈夫?

少なすぎると内定がもらえない可能性は高まります。特別な事情を除き、エントリー数を極端に絞ることは避けます。平均数から考慮すると、20社前後のエントリーがベストです。

とはいえ、志望業界によって適したエントリー数は違います。自分のキャパシティや平均数をもとに、最適なエントリー数を算出するとよいでしょう。

50社受けたら内定が出る?

エントリー数を絞りすぎることはよくありませんが、多ければよいわけでもありません。なぜなら、多く受けるとその分就活の準備が必要となるためです。

一社ごとの準備が疎かになれば、選考で落ちる可能性は高まります。一社一社のクオリティを最大限にするために、同時進行で準備できる数を考えてエントリーをしましょう。

参考として、就活で同時進行できるエントリー数は5社程度とされています。大学の授業やキャパシティは人それぞれであるため、自分にとって最適なエントリー数を判断しましょう。

希望業界が少なく10社もエントリーできない場合は?

採用人数や時期を見て判断するものの、少なすぎると内定をもらえない可能性があります。そのため、可能であればエントリー数を増やした方がよいでしょう。

業界や業種を絞りすぎることはおすすめしません。希望業界の専門性が高く、求人数が少ない場合は視野を広げて他にマッチする企業を探しましょう。

また、業界によっては求人が増える時期と少ない時期があります。特定の希望業界にこだわる場合は、求人が増える時期を狙うとエントリー数を増やせます。

就活で何社も落ちてしまうのは当たり前!切り替えて次の選考の準備をしよう

就活では平均15社程度落ちると言われているので、もし仮に落ちてしまったとしてもまだチャンスはあると気持ちを切り替えることが重要です。落ちてしまった原因を冷静に考え、適切な対処方法を実践することで内定獲得を目指しましょう。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)