この記事のまとめ

- お祈りメールへの返信は基本的に不要だが、強い志望度や感謝を伝えたい場合には丁寧に返信しても差し支えない。

- 最終面接まで進んだ場合やインターンに参加していた場合は、お世話になった担当者に感謝の気持ちを伝えると印象が良い。

- 感謝や気持ちの整理を目的とした返信は前向きな姿勢につながり、次の選考へ気持ちを切り替えるきっかけにもなる。

就活を絶対に失敗したくない人向け

- 効率よく就活を進めたい人にオススメ!

- 「面接で落ちてしまうんじゃないか」と不安な人にオススメ!

就活を何から始めていいかわからない人にオススメなのが「REALME」です。REALMEでは就活のビックデータを学習したAIが、模擬面接・自己分析をサポートしてくれます。

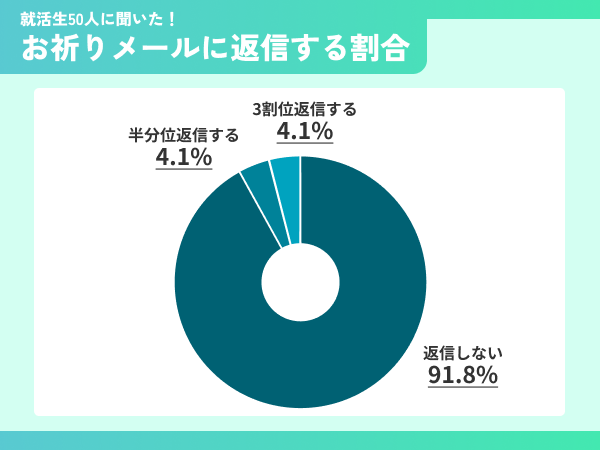

独自調査:志望度の高さやアドバイスの有無が返信のきっかけに

(ABABAの学生ユーザー50人へ独自にアンケート調査)

ABABAの独自アンケート調査では、就活生の9割がお祈りメールに返信しないと答えました。

その一方で、企業への思い入れが強かったり、諦めきれなかったりする場合、返信する就活生も少数見受けられます。また、採用担当者にお世話になりお礼と感謝を伝えたい場合、返信を考える就活生もいると考えられるでしょう。

お祈りメールとは

就職活動で選考を受けた際、企業から届く不採用通知(メール)のことを「お祈りメール」とよぶ場合があります。

メールの末尾に「〇〇様の今後のご活躍をお祈り申し上げます」といった挨拶が添えられていることから、「お祈りメール」と呼ばれるようになりました。

お祈りメールに返信は必要?

初めてお祈りメールを受け取った場合や、思い入れのある企業から不採用通知が届いてしまった場合などは、返信を入れるべきかどうか気になるかもしれません。

ここでは、お祈りメールに対する返信の一般的な考え方を紹介します。

基本的には不要

特筆事項がなく、単純に不採用結果のみの通知が届いた場合は返信の必要はありません。返信をしないことに対して、企業側からマナー違反であるとみなされることもないでしょう。

また、お祈りメールが届いた時点で選考は終了しているため、返信をしたからといって評価が上がることもありません。気持ちを切り替えて、今後の就職活動に集中しましょう。

どうしても返信したい場合は返信してもOK

お祈りメールに対して返信は不要ですが、どうしても諦めきれない場合は、気持ちに区切りをつけるために返信する分には問題ありません。また、次のように返信したほうがよいケースもあります。

お祈りメールに返信したほうがよい場合

お祈りメールへの返信は基本的に必要ない一方で、したほうがよい場合もあります。

ここでは、どのような場合にお祈りメールへ返信すればよいかを解説します。

他の企業に推薦するなどの対応があった場合

不採用でも、他の企業に推薦してもらえることがあります。その場合には、感謝の意を伝えるとよいでしょう。

また、最終面接まで進んだ場合も返信をしたほうがよいと考えられます。書類や一次選考で落ちた就活生に比べ、最終面接まで進んだ学生は採用担当者と長い時間関わっています。

そのため、自分のために時間をつくってくれた採用担当者には、お礼の気持ちを伝えることがおすすめです。

インターンシップに参加していた場合

インターンシップに参加した場合は、合否に関係なく自主的に感謝のメールを送ります。それよりも先にお祈りメールが来てしまった場合は、大学の看板を背負っている身であるため、インターンシップのお礼を含めて伝えたほうがよいと考えられます。

今後のインターン生や大学関係者への影響を考慮して、お祈りメールには丁寧な返信をしましょう。

企業に強い気持ちがある場合

第一志望だった場合や企業への気持ちが強かった場合に返信します。これは、マナーや礼儀だけではなく、自分の気持ちに対する整理が目的です。

強く志望していた企業からの不採用通知は特にショックが大きいものの、ショックを引きずっていては他の選考にも影響を及ぼしかねません。

そのため、気持ちを切り替えて前を向く努力が大切です。お祈りメールに返信をすることで気持ちに整理をつけ、前を向けます。

個人的な内容について書かれていた場合

お祈りメールに個人的な内容が記載してあった場合は、必ず返信をしましょう。基本的に、採用担当者が個人的な内容を書くことは非常に稀であると考えられます。

また、そこに書かれていた内容が就職活動で役に立ち、次の企業選考で内定につながることもあり得ます。

そのため、個人的な内容を書いてもらった際は、お礼の気持ちを速やかに伝えましょう。

最終選考まで進んでいた場合

最終選考まで進んでいた場合は、戦略的にお礼メールを送ることも一つの手です。なぜなら、他の内定者が辞退した場合、繰り上げ合格になる可能性があるためです。

不採用通知に対してお礼メールをする人はほぼいません。そのため、しっかりとお礼を伝えることで面接官に対する印象を強められます。

欠員次第にはなるものの、僅かな可能性に賭けてお礼メールを送りましょう。

知人の紹介で受けた場合

知人の紹介で選考に参加した場合、紹介者と企業の関係性を考え、お祈りメールへ返信したほうがよいと考えられます。特に双方の関係が深い場合は紹介者の顔を立てる意味でも、返信したほうがよいでしょう。

知人からの紹介を受けたときは、自分だけでなく、紹介者と企業の関係性に考慮した対応が大切です。

お祈りメールを返信する場合に気をつけるべきこと

お祈りメールへの返信自体は問題ありませんが、以下の点に気をつけるようにしましょう。

・ネガティブな言葉・暴言はNG

・不採用の理由を尋ねることは控える

・メール以外の方法を使わない

・返信がもらえるとは限らない

・返信しても合否が変わることはない

ネガティブな言葉・暴言はNG

不採用結果を受け取ると、人間性を否定されたような気持ちになってしまう方もいるかもしれません。場合によっては、お祈りメールに対してネガティブな印象を持ってしまうこともあるでしょう。

しかし、あくまでお祈りメールはただの採用結果にすぎず、企業の担当者としても送りたくて送っているものではありません。ネガティブな言葉や暴言が頭に浮かぶようであれば、返信はやめておきましょう。

不採用の理由を尋ねることは控える

トラブル防止のため、基本的に企業は不採用の理由を明かしません。また、不採用の理由を尋ねても答えてもらえない可能性が高いでしょう。

不採用の理由を回答したとしても就活生がその答えに納得できなかった場合、トラブルにつながるおそれがあります。

採用に関するフィードバックがほしい場合は、回答を無理強いすることなく、節度をもって尋ねるとよいでしょう。

メール以外の方法を使わない

一般的に不採用通知はメールで届きます。もしも返信したい場合はメールで行い、手紙を書いたり、電話をしたりしないように注意しましょう。

万が一メール以外の方法で返信すると、採用担当者に手間をかけてしまいます。

なお、書類をはじめとした返却を必要とするものがある場合は、不採用通知に対する返信を同封して郵送しましょう。

郵送する際は、書類が折れないよう気をつけ、速達や簡易書留などで確実に届く配慮も大切です。

返信がもらえるとは限らない

お祈りメールに返信した場合も、その後の企業からの反応は期待しないようにしましょう。企業によっては、社内のルールで返信を控えているようなところもあります。

あくまで自分の気持ちを切り替えるために送るのであれば問題ありません。

返信しても合否が逆転することはない

先述の通り、お祈りメールが届いた時点で選考はすでに終了しています。どれだけ気持ちを込めて返信をしても、採用結果の合否が逆転することはありません。長文を送りつけたり、合否についての抗議を送ったりするのは控えましょう。

まれに採用につながるケースがある

あまり期待はできないですが、採用のきっかけになることもあります。内定を辞退する方が多いと新卒枠が余り、追加での採用をする可能性があるためです。

1からの面接より最終面接や二次面接など、人となりを知っている学生の方が採用までの動線が短いです。そのフックとして、通常であれば返信をする必要のないお祈りメールまでも返信をする姿勢は、採用の軸の1つといえるでしょう。

お祈りメールへの返信の書き方5ステップ

お祈りメールの返信を書こうにも、どのような構成で書けばよいか分からない人も多いでしょう。

ここでは、お祈りメールの適切な返信方法を5つのステップに分けてご説明します。

お祈りメールの件名のまま返信メールを作成する

基本的に、お祈りメールでは通知の件名をそのまま使いましょう。

例えば件名が「選考結果について」であった場合、返信する件名もそのまま使います。

また、件名の「Re:」は消さずにそのまま残しましょう。これがあることで、「自分が送ったメールの返信である」と相手に伝わります。

宛先に担当者名を書く

本文冒頭の宛先には、お祈りメールの送信者である担当者名を書きましょう。担当者名の最後には「様」を必ずつけます。

また、会社名や部署名は省略せずに書くことがマナーです。

複数の担当者へ送るときは、役職が高い人から順番に記載しましょう。

万が一担当者名が分からない場合は「採用ご担当者様」と記載します。一方で、名前で記載したほうが敬意を示せるため、できる限り担当者名は明記しましょう。

自分の名前と挨拶文を書く

返信メールの最初に、自分の名前や大学名を書きましょう。メールの送信者が誰であるかすぐに把握できるように、省略せずに正式名で記載します。

「〇〇大学〇〇学部〇〇学科〇年生の〇〇と申します。」のように書くことが一般的です。

これ以外の詳しい連絡先は本文の末尾に記載するため、メールの冒頭は自分の名前と学校名程度に留めます。

選考へのお礼の言葉を書く

自分の名前と挨拶文のあとは、採用担当者へ感謝の気持ちを伝えましょう。ここでは、面接の機会を設けてもらえたことや、選考結果を連絡してもらえたことへのお礼を述べます。

また、アドバイスをもらったり、事業内容を詳しく教えてもらったりと印象に残った出来事がある場合は、それについても感謝を伝えるとよいでしょう。

結びの言葉と署名を入れる

メールの末尾には、丁寧な結びの言葉と署名を必ず入れましょう。

結びの言葉では「貴社のさらなるご繁栄をお祈り申し上げます」という文章が一般的です。署名には、自分のフルネームと所属、連絡先を入れます。

また、お祈りメールの返信にかかわらず、末尾に署名をつけることはビジネスメールの基本です。

メールソフトには署名を登録できる機能があるため、登録することで作業を減らし、入れ忘れの防止にも役立ちます。

お祈りメールへの返信の例文

まずは冒頭で感謝の気持ちを述べて、その後お祈りメールが届いて残念な気持ちはあるものの、機会があれば入社したいという意思を伝えることも大切です。最後はていねいに結びの言葉で締めましょう。

お祈りメールに返信する場合の例文

株式会社〇〇

人事部採用担当〇〇様いつも大変お世話になっております。

〇〇大学〇〇学部の山田花子です。この度は選考結果のご連絡を頂きありがとうございます。

ご多忙の中、このような選考の機会をいただいたことに心より感謝いたします。今回は不採用という結果にはなりましたが、

選考期間中には〇〇様に大変お世話になりました。

今回の選考で得た学びを糧に、引き続き就職活動に励んでいきたいと思います。未筆ながら、貴社の益々のご発展と

〇〇様のご活躍を心よりお祈り申し上げます。―――――――――――――――

山田 花子(やまだ はなこ)

〇〇大学〇〇学部〇学科〇年

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXXXX@XXX

―――――――――――――――

メールマナーが不安な人向けに、こちらの記事で詳しいマナーを解説しています。返信に不安がある時は1度チェックしてみてください。

他の企業に推薦してもらえた場合の例文

<例文1>

この度は株式会社〇〇にご推薦いただきまして、誠にありがとうございます。

企業研究や事業内容などを通して貴社についての理解が深まり、業界全体の動きを学べました。

貴社の選考で学んだことを活かして、今後の業務に励んでいこうと考えております。

<例文2>

この度は株式会社◯◯にご推薦いただき、心よりお礼申し上げます。

貴社のインターンシップでは数多くの貴重な体験をさせていただき、大変勉強になりました。

この学びを活かして、今後も活躍できるよう努めてまいります。

インターンシップに参加していた場合の例文

<例文1>

貴社の夏季インターンシップへ参加させていただいた際は、大変お世話になりました。

企業理念に基づいた新規プロジェクト立ち上げのお話は大変興味深く、私も必ず実現したいと改めて感じました。

<例文2>

この度は貴社の長期インターンシップへ参加させていただき、心より感謝申し上げます。

最終日に◯◯様からフィードバックをいただき、課題や気づきを得られました。

この経験を活かして、今後の就職活動に取り組みたいと考えております。

企業に強い気持ちがある場合の例文

<例文1>

残念ながら今回は不採用という結果でしたが、貴社の◯◯への取り組みやビジョンに共感し、ますます貴社で働きたいという気持ちが強まりました。

また、面接では、貴社の◯◯プロジェクトに関するお話を伺い、大変感銘を受けました。

いつかこのプロジェクトに参加できることを目指し、今後も自分磨きを続けたいと考えています。

<例文2>

残念ながら力不足のため不採用となりましたが、このたびは貴重な機会をいただきまして誠にありがとうございました。

貴社での選考を通して、現状の自分の不足点に気が付けました。

今後も自己研鑽に努め、よりいっそう成長する所存です。

個人的な内容について書かれていた場合の例文

<例文1>

ご多用のところ、貴重なフィードバックをいただき感謝します。

今回は採用に至りませんでしたが、この結果に至った原因を今一度振り返り、今後の成長につなげて参りたいと考えています。

<例文2>

不採用の結果は残念なものの、人事部の皆さまや現場担当の方からお話を聞けたことは、これからの転職活動にも生きてくるものと考えております。

また、〇〇様への私信ではありますが、追伸にてねぎらいの言葉と今後に役立つ情報を教えていただき、ありがとうございました。面接で話したことを覚えていて下さったようで、とても嬉しく思っております。

最終選考まで進んでいた場合の例文

<例文1>

このたびは貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。

最終面接を通じて、貴社のビジョンと働く環境に対する理解を深め、ますます魅力を感じられました。

結果としてご縁はありませんでしたが、これまでに学んだことを生かし、自己成長に努めて参ります。

<例文2>

最終選考の過程で、御社の魅力に改めて感銘を受けました。

残念ながら採用には至りませんでしたが、この経験を踏まえてさらなる成長に努めて参ります。

知人の紹介で受けた場合の例文

<例文1>

残念な結果ではあるものの、真摯に受け止め今後も精進してまいります。

ご紹介いただいた〇〇部の〇〇様へ、お礼を伝えていただけますと幸甚です。

<例文2>

この度は、貴重な機会を与えていただき心より感謝申し上げます。

〇〇部の〇〇様からご紹介いただいたにもかかわらず、ご期待に添えず誠に申し訳ございません。

お祈りメールの返信に関するよくあるQ&A

Q. お祈りメールに返信したら採用結果が変わる可能性はある?

お祈りメールに返信したとしても、結果が変わる可能性はゼロに近いです。選考が終了している以上は何かしらの理由があって不採用となっているので、メールの内容で評価が変わるようなことはないでしょう。

気持ちを切り替えて、他社の選考に集中するのがおすすめです。

Q. お祈りメールへの返信で再応募できる可能性はある?

再応募の依頼を送ること自体は可能ですが、実際に検討してもらえる可能性はほぼないといってよいでしょう。特に人気企業の場合は、採用枠自体が埋まってしまっていることもあります。

Q. お祈りメールに返信するメリットは?

確実に得られるメリットはありません。不確定なメリットとしては、内定辞退が生じた際に繰り上げ採用してもらえる可能性がある点です。

また、強いてメリットを挙げるとすれば、心の整理と気持ちの切り替えになることです。他の選考に影響を及ぼさないように、気持ちを切り替えたい際に返信するとよいでしょう。

お祈りメールに返信したら気持ちを切り替えよう

お祈りメールに返信したら、気持ちを切り替えて次の選考に目を向けます。とはいえ、志望度が高かった企業ほど気持ちをなかなか切り替えられないこともあるでしょう。

そこでここでは、気持ちを切り替える際のマインドセットについて解説します。

得られた経験は無駄にならない

最終的に望む結果にはならなかったとしても、選考過程で得た経験は無くなりません。不採用になったことは、今後の戦略や対策に生かせます。

選考で得た経験や学びをもとに振り返って改善するチャンスであり、他の企業の選考に役立ちます。

「時間が無駄になった」と捉えるのではなく、「よい経験ができた」と捉えて、得た経験を次の選考に活用しましょう。

相性は必ずある

あくまで不採用になった原因は相性であって、自分が劣っているからとは考えないことも大切です。

人間は一人ひとり個性や性格が異なり、企業も求めるニーズはさまざまです。そのため、ときに企業と相性が合わないことはあります。

企業側は相性が合わないと感じると、選考の内容はよくても不採用にする傾向です。就活生も、相性が合わない企業に内定をもらえて入社しても、働きにくさを感じて早期離職につながりかねません。

そのため、「今回は相性が合わなかった」と捉えましょう。

趣味に打ち込む

なかなか気持ちが切り替えられないときは、一旦就活のことを忘れることも一つの手です。例えば、趣味に打ち込んで就活のことについて忘れる時間を作りましょう。趣味に打ち込むことで、気持ちがリフレッシュされて落ち込む気持ちが和らぎます。

ただし、リフレッシュをする際は期間を決めましょう。期間を決めておかないと、ダラダラと時間が過ぎて就活の意欲を失う恐れがあるためです。

お祈りメール対策に「REALME」!

お祈りメール対策をする際は、「REALME」のAI面接がおすすめです。ガクチカや自己PRの質問に答えると、AIの分析によって内定判定や自己分析の結果が把握できます。お祈りメール対策に、ぜひご利用ください。

AI面接を通して客観的な自己分析ができる

「REALME」のAI面接を通じて、多角的な自己分析が可能です。面接での回答をAIが分析し、「成長意欲」や「考え抜く力」など就活で重視される14項目の能力が測定可能です。

自分の能力が可視化されると、強みと弱みを明確に理解できます。適性の高い業界や企業を探す際にも役立ちます。

AI面接の結果で志望企業の内定判定ができる

「REALME」のAI面接を受けると、志望企業の内定判定が分かります。判定基準はA+からEまでの10段階です。AIが他の就活生と比較したうえで、現状の内定判定を算出します。

内定の基準が分かると、面接対策を講じやすくなります。ガクチカや自己PRを磨き上げてお祈りメール脱却しましょう。

合格ライン就活生のAI対話データを参照できる

「REALME」には、他の就活生が残した選考データを閲覧できる機能があります。対象は、企業の合格ラインに到達した優秀な就活生のESとAI面接の対話データです。

面接対策に行き詰まったときは、他の方が記録したAI対話データを参考にしましょう。

就活の面接は嘘つき大会ではないので正直に受け答えしよう!

この記事では、新卒就活の面接が嘘つき大会と呼ばれる背景や、嘘をつくと生じるデメリット、対策方法などを解説しました。面接で嘘をつくと、内定取り消しや入社後のミスマッチにつながるリスクがあります。

就活に不安がある方は、「REALME」で自己分析と面接対策を進めましょう。

気持ちを切り替えたい場合はお祈りメールに返信してもOK!

お祈りメールへの返信は基本的に不要です。また、お祈りメールに返信したとしても、企業からの評価や採用結果が変わることはないと考えてよいでしょう。しかし、どうしても気持ちが切り替えられない場合や担当者にお世話になった場合など、必要性があると感じたなら返信をしても構いません。自分なりの方法で気持ちを切り替えて、次の就職活動に臨みましょう。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)