「鹿島建設って倍率が高くて自分じゃ本選考突破は難しいかも……」

そうお悩みの就活生の方向けに、実際に鹿島建設の本選考を突破し、内定を獲得した26卒の方にインタビューをおこない、選考突破のコツや内定獲得のための対策方法を伝授していただきました!

これから鹿島建設を受ける方や、鹿島建設を志望している方必見の内容となっておりますので、本記事を見ながら鹿島建設本選考突破のための対策を進めてみてくださいね。

鹿島建設の本選考体験談を教えてくださった方

- 26卒

- 早慶

- 飲食アルバイト

- イベント企画サークル

- 統計学ゼミ

鹿島建設で話していたガクチカ・志望動機

鹿島建設のガクチカ

私が学生時代に最も力を入れて取り組んだのは、大学のイベント企画サークルでの新入生歓迎イベントの企画・運営でした。参加者数が前年比30%減少という課題に直面し、原因分析から改善策の実行まで一貫して取り組みました。まず新入生100名にアンケート調査を実施し、従来のイベント内容が一方的な情報提供に偏っていることが判明しました。そこで双方向性を重視した企画に変更し、先輩との少人数座談会や体験型ワークショップを導入しました。結果として参加者数は前年比150%を達成し、参加者満足度も大幅に向上させることができました。この経験を通じて、問題の本質を見極める分析力と、多様なステークホルダーとの調整力を身につけることができました。

鹿島建設の志望動機

私が鹿島建設を志望する理由は、社会インフラの構築を通じて人々の生活基盤を支えるという使命感に強く共感したためです。特に東日本大震災での復旧・復興事業や東京駅丸の内駅舎復原工事など、歴史と未来を繋ぐプロジェクトに携わる技術力と責任感に深く感銘を受けました。また、貴社の事務系社員として、技術職の方々と連携しながらプロジェクトの企画・管理・営業といった多角的な業務に従事したいと考えております。学生時代に培った調整力と問題解決能力を活かし、複雑な建設プロジェクトにおいて各関係者間の架け橋となることで、社会に永続的な価値を提供する一端を担いたいと思います。貴社の「進取の精神」のもと、常に新しいことに挑戦し続ける企業風土の中で、自己成長を遂げながら貢献していきたいです。

鹿島建設の本選考の選考フロー

ES・webテスト

エントリーシートとwebテストが実施されました。ESは比較的オーソドックスな設問構成で、志望動機や自己PR、価値観に関する質問が中心でした。webテストはSPI形式で、言語・非言語・性格検査が含まれており、一般的な就活対策で十分対応可能なレベルでした。ES通過率は体感的にはそれほど厳しくない印象で、しっかりと企業研究を行い、建設業界への理解を示すことができれば通過できると感じました。

1次面接

1次面接は、学生1名対面接官4名の形式で行われました。面接時間は約30分で、人事部の若手・中堅社員の方、管理職の方2名が担当されました。ESの内容を深掘りする質問が中心で、学生時代の経験や志望動機について詳しく聞かれました。雰囲気は和やかで、学生の人柄や基本的なコミュニケーション能力を確認する場という印象でした。建設業界への理解度や他業界との比較についても質問されました。

2次面接

2次面接は約20分と1次面接より短く、現場経験のある管理職レベルの方が面接官を務められました。より具体的な業務への理解や将来のキャリアビジョンについて深く聞かれました。建設業界の課題や鹿島建設の強みについての質問もあり、業界研究の深さが問われる内容でした。転勤への対応や他社の選考状況についても確認されました。

最終面接

最終面接は、学生1名対面接官3名の形式で実施されました。役員レベル・支社長クラスの方々が面接官を務め、面接時間は約15分と最も短時間でした。入社への覚悟や長期的な貢献意欲について重点的に聞かれました。特に女性として建設業界で働くことへの意識や、困難な状況での対応力について詳しく質問されました。最終的な意思確認の意味合いが強く、熱意と本気度を示すことが重要でした。

鹿島建設の本選考ES

設問①

志望動機をご記入ください

この設問では、鹿島建設を志望する具体的な理由と事務系社員としての貢献意欲を明確に示すことを意識しました。単に「大手企業だから」や「安定しているから」といった表面的な理由ではなく、建設業界の社会的使命や鹿島建設の技術力・企業理念への共感を軸に構成しました。特に東京駅丸の内駅舎復元工事などの具体的なプロジェクトに言及することで、企業研究の深さをアピールしました。また、学生時代の経験から得た調整力や問題解決能力が、建設プロジェクトの複雑な関係者調整にどのように活かせるかを具体的に記述しました。

設問2:自己PRをご記入ください(学生時代の経験を中心にご記入ください)

自己PRでは、サークル活動での企画・運営経験を中心に据えて記述しました。単に活動内容を列挙するのではなく、直面した課題とその解決プロセス、得られた成果を具体的な数値と共に示すことを重視しました。特に「問題の本質を見極める分析力」と「多様なステークホルダーとの調整力」という2つの強みを軸に構成し、これらの能力が建設業界の事務系社員として必要な素養とどのように合致するかを明確に示しました。困難な状況での粘り強さや改善意欲についても具体的なエピソードを交えて表現しました。

設問3:あなたが決断するうえで大切にしていることについて、過去の経験を踏まえて記述してください

この設問では、「多角的な視点からの情報収集と関係者への配慮」を決断の軸として挙げました。アルバイト先でのトラブル対応経験を具体例として、まず状況を正確に把握し、関係者それぞれの立場を理解した上で最適解を導き出すプロセスを詳述しました。建設プロジェクトにおいても、施主・設計者・施工者・地域住民など多様なステークホルダーが存在するため、この価値観が重要になることを示しました。また、短期的な利益よりも長期的な信頼関係の構築を重視する姿勢についても言及し、鹿島建設の企業風土との親和性をアピールしました。

鹿島建設の本選考1次面接

聞かれた内容

1次面接では、ESの内容を深掘りする質問が中心でした。学生時代に力を入れた活動について、なぜその活動を選んだのか、どのような困難があったのか、それをどう乗り越えたのかといった一連の流れを詳しく聞かれました。また、建設業界を志望した理由や他業界との比較についても質問され、志望動機の一貫性を確認されている印象でした。鹿島建設の魅力についても具体的に答えを求められ、企業研究の深さが問われました。事務系としてどのような仕事をしたいかという質問では、営業・企画・管理など幅広い職種への関心と柔軟性をアピールしました。最近気になったニュースについても聞かれ、建設業界に関連する話題を準備しておいて良かったと感じました。

逆質問

逆質問では、若手社員の方の入社動機や現在の業務内容について詳しく伺いました。特に事務系社員として技術職の方々とどのような連携を取っているのか、プロジェクトにおける具体的な役割分担について質問しました。また、女性社員の活躍状況や働きやすさについても率直にお聞きし、実際の職場環境をイメージすることができました。面接官の方々が非常に丁寧に答えてくださり、企業の開放的な雰囲気を感じることができました。

鹿島建設の本選考2次面接

聞かれた内容

2次面接では、より実務に近い内容について深く聞かれました。建設業界の課題についてどのように考えているか、人手不足やデジタル化、環境配慮など具体的なテーマについて自分なりの見解を述べることが求められました。鹿島建設の事務系社員として、これらの課題解決にどのように貢献できるかという質問では、学生時代の経験と関連付けながら具体的な提案を行いました。10年後のキャリアビジョンについても詳しく聞かれ、長期的な視点での成長意欲をアピールしました。転勤についての考えや他社の選考状況についても確認され、入社への本気度を測られている印象でした。現場経験のある面接官の方からは、建設業界の厳しさについても率直にお話しいただき、それでも志望する理由を改めて確認されました。

逆質問

2次面接の逆質問では、面接官の方の現場経験について詳しく伺いました。事務系から現場への出向経験や、そこで得られた学びについて具体的に質問しました。また、鹿島建設の技術力の源泉や他社との差別化要因について、現場目線での見解をお聞きしました。コロナ禍での業務への影響や今後の業界展望についても質問し、リアルな業界の現状を知ることができました。面接官の方が豊富な経験を基に詳しく答えてくださり、建設業界で働くことへの理解が深まりました。

鹿島建設の本選考最終面接

聞かれた内容

最終面接では、入社への覚悟と長期的な貢献意欲について重点的に聞かれました。なぜ鹿島建設なのかという質問に対して、これまでの面接での回答と一貫性を保ちながら、より深い企業理解と熱意を示すことを意識しました。建設業界で働く上での覚悟について質問された際は、業界の厳しさを理解した上での志望であることを強調し、困難な状況でも粘り強く取り組む姿勢をアピールしました。女性として建設業界で働くことへの不安はないかという質問では、チャレンジ精神と学習意欲をもって取り組む意思を示しました。自分が入社することで会社にとってどのようなメリットがあるかという質問では、これまでの経験と能力を建設業界での貢献にどう結びつけるかを具体的に説明しました。

逆質問

最終面接では、役員の方々の豊富な経験について質問させていただきました。鹿島建設の長い歴史の中で大切にしてきた価値観や、今後の事業展開における重点分野について伺いました。また、グローバル展開における事務系社員の役割や、デジタル変革への取り組みについても詳しく質問しました。役員の方々が業界の将来性や会社の方向性について熱心に語ってくださり、鹿島建設で働くことへの期待がさらに高まりました。会社が求める人材像についても質問し、自分の成長目標を明確にすることができました。

鹿島建設内定までの流れ

面接結果の通知方法

各面接の結果通知は、段階に応じて異なる方法で行われました。1次面接、2次面接後は当日中にメールで次の選考案内をいただきました。最終面接後は当日中に人事の方から直接お電話をいただき、内定の通知を受けました。電話では非常に丁寧にお話しいただき、「ぜひ一緒に働きたい」という熱意を感じることができました。その後、正式な内定通知書がメールで送付され、内定承諾までの手続きについて詳細な説明を受けました。

内定承諾はしたか?その理由は?

最終的に鹿島建設の内定を承諾いたしました。決め手となったのは、選考を通じて出会った社員の皆さんの人柄と企業文化でした。他のゼネコンと比較して、鹿島建設の社員の方々は学生に対して非常に温かい対応をしてくださり、私の可能性を信じて真摯に向き合ってくださる姿勢を感じました。また、スーパーゼネコンとしての技術力と実績、国内外での多様なプロジェクト展開による事業の安定性と成長性にも魅力を感じました。事務系社員として営業、企画、財務、人事など幅広い職種経験を積める可能性や、技術系社員との協働を通じた専門知識の習得機会も大きな魅力でした。同時期に大手商社からも内定をいただいていましたが、長期的に社会インフラに携わりたいという想いと、ものづくりの現場により近い環境で働きたいという価値観が決め手となりました。

選考全体を通しての感想

鹿島建設の選考を通じて最も印象的だったのは、社員の皆さんの人柄の良さと企業の温かい雰囲気でした。どの面接でも威圧的な雰囲気は一切なく、学生の可能性を引き出そうとする真摯な姿勢を感じることができました。選考プロセスも段階的に深く掘り下げていく構成になっており、企業と学生が互いを理解し合える仕組みになっていると感じました。建設業界の厳しさについても包み隠さずお話しいただき、その上で働く意義ややりがいについても丁寧に説明していただけました。また、事務系社員の役割や成長の可能性について具体的にイメージできるよう、多くの情報を提供していただけたことも非常にありがたかったです。選考を通じて、鹿島建設で働くことへの期待と確信が深まっていく過程を実感できました。

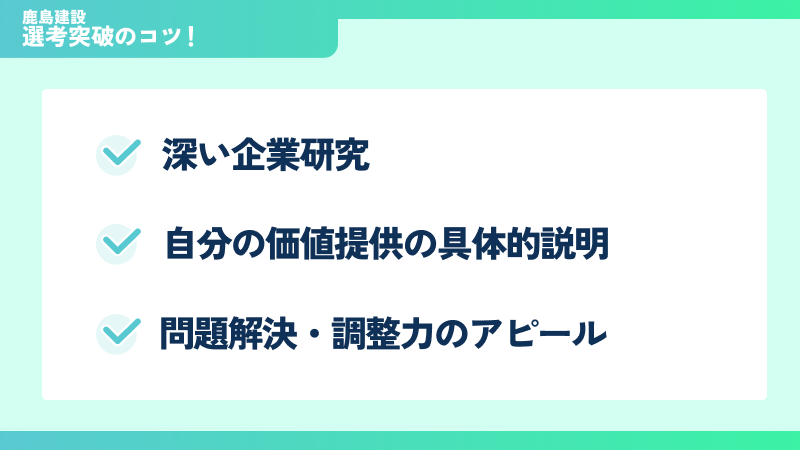

鹿島建設の本選考突破のコツ

鹿島建設の本選考を突破するためのコツ

鹿島建設の本選考を突破するために最も重要なのは、建設業界への深い理解と鹿島建設への具体的な魅力の把握です。単に大手企業だからという理由ではなく、社会インフラの構築という使命感や技術力への共感を明確に示すことが重要です。また、事務系社員としての役割を正確に理解し、技術職との協働における自分の価値提供を具体的に説明できることも必要です。学生時代の経験については、困難な状況での問題解決能力や多様なステークホルダーとの調整力を示すエピソードを準備することをお勧めします。面接では素直さと学ぶ姿勢を示すことも大切で、知らないことは知らないと認めつつ、積極的に学んでいく意欲をアピールすることが効果的です。

自己アピールだけではなく、建設業界への広い視野を持って業界研究をしましょう

建設業界への理解と業界の中での鹿島建設で何ができるのかを結び付け具体的に説明できることが重要です。そのため、新聞やニュースなどで建設業界の動向などをチェックし、同じ建設業界志望の友人と意見交換をしたり、OB訪問などで分からないことを聞いておくことをおススメします!

鹿島建設を受ける人へのアドバイス

鹿島建設を志望する方には、まず建設業界全体への理解を深めることをお勧めします。社会インフラの重要性や業界の課題、将来性について自分なりの見解を持つことが重要です。企業研究においては、鹿島建設の技術力や代表的なプロジェクト、企業理念について詳しく調べることが必要です。面接では明るく前向きな人柄を示すことを心がけ、コミュニケーション能力の高さをアピールしてください。特に事務系志望の場合は、調整力や問題解決能力を具体的なエピソードで示すことが効果的です。転勤や様々な職種への対応について柔軟性を示すことも重要です。また、長期的なキャリアビジョンを明確にし、鹿島建設で成長していく意欲を伝えることで、企業側の期待に応えることができると思います。

まとめ

鹿島建設の選考は、学生と企業が互いを深く理解し合える非常に良い機会でした。建設業界への深い理解と事務系社員としての役割認識、そして素直で前向きな人柄を示すことが選考突破の鍵となります。社員の皆さんの温かい人柄と企業の成長性を感じながら、社会インフラの構築という大きな使命に携わることのできる素晴らしい企業だと確信しています。しっかりとした準備と熱意をもって選考に臨めば、きっと良い結果が得られると思います。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)