この記事のまとめ

- 企業側が返信を期待していないため、返信は基本的に必要ない。

- ただし、採用担当者に特別にお世話になった場合などは、感謝の意を伝える返信を送ることが望ましいです。

- 返信を送る際は、件名をそのままにし、丁寧な言葉遣いで感謝の気持ちを伝える内容にしましょう。

就活を絶対に失敗したくない人向け

- 効率よく就活を進めたい人にオススメ!

- 「面接で落ちてしまうんじゃないか」と不安な人にオススメ!

就活を何から始めていいかわからない人にオススメなのが「REALME」です。REALMEでは就活のビックデータを学習したAIが、模擬面接・自己分析をサポートしてくれます。

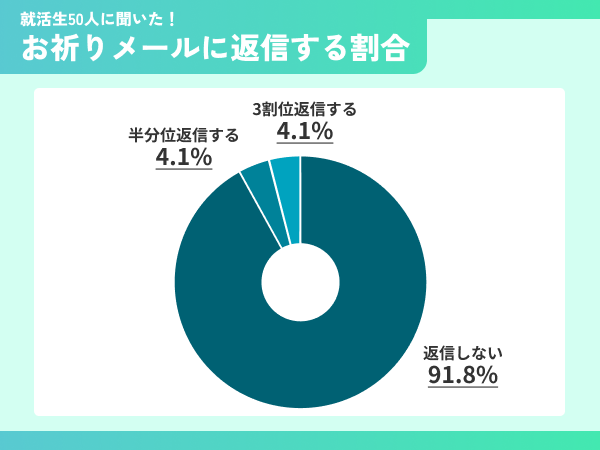

独自調査:9割以上が不採用メールには返信しない

お祈りメール・不採用メールにはどれくらいの割合で返信していますか?

(ABABAの学生ユーザー50人へ独自にアンケート調査)

ABABAが独自に調査した結果、就活生のほとんどが不採用メールに返信しないと回答しました。一方で、企業からの連絡を無視してもよいか不安になる人もいるでしょう。

結論を述べると、基本的に不採用メールへの返信はとくに必要ありません。

そのため、今回の調査で9割以上の就活生が不採用メールに返信しないと回答したことはごく一般的といえます。

そもそも不採用メールが届かないときはどうする?

企業から結果が通知されず、不安な気持ちを抱える就活生も少なくありません。不採用メールが届かないときは、一体どのようにすればよいのでしょうか。ここでは、ひとまずできることとして2つの方法を挙げています。企業に問い合わせをする前に何ができるか考えましょう。

定められた期限までは待つ

ひとまず、企業から伝えられた期限までは待つことです。不採用メールが届かない理由はさまざまあると考えられます。選考が長引いている理由を応募者側から特定することはできません。そのため、より不安な気持ちを抱える就活生も多いでしょう。一方で、伝えられている期限よりも前に問い合わせると、マイナスイメージにつながる可能性があります。早く結果が知りたい気持ちを抑え、こちらから急かすような行動をとることは避けて、期限までは待ってみましょう。期限が伝えられていなかったり、過ぎていたりする場合は、面接後から1週間程度を目安に連絡することをおすすめします。

迷惑メールのフォルダ、留守番電話をチェックする

企業からのメールが、迷惑メールフォルダに振り分けられている可能性があります。特に企業とのやりとりは普段受信しないメールアドレスから送られてくることが多いため、知らないうちに迷惑メールに分類されてしまうことも。また、メールではなく、電話で連絡を受ける場合には、留守番電話にメッセージが残っていることもあります。企業に問い合わせをする前にメール・電話どちらも確認し「早とちりで連絡してしまった」と焦って早まった連絡をしないよう、注意しましょう。

採用・不採用の結果メールが届かない理由

そもそも採用・不採用の結果が通知されない理由はあるのでしょうか。応募数の関係や、休日を挟んでいる場合があることなど、理由はさまざまです。理由を理解することで慌てず冷静に対処できます。ここでは考えられる5つの理由を詳しく解説します。

応募数が多い

1つ目に考えられることは、応募数の多さです。特に大企業には数多くの応募が寄せられるため、必然的に採用担当者の業務量が増加します。採用業務は求人・履歴書の確認・面接日程調整・応募者との連絡・面接・選考とさまざまです。履歴書の確認一つとっても時間を要するため、結果通知期限の直前まで連絡が来ないこともあります。また、企業側としてはできるだけ候補者全員と面接をしてから結果を出したい気持ちもあります。そのため、早めに選考を受けた応募者は待ち時間が長くなることも起こり得ます。

複数の部署、担当者で確認している

2つ目は、複数の部署や担当者で確認していることです。企業によっては1人ではなく、複数人あるいは複数の部署で選考します。担当者が一人の場合はその人の意思決定で選考が進んでいくためあまり時間を要さないケースも。一方で、複数人あるいは複数の部署で選考を進める場合、情報集約や共有、引き継ぎなどの過程が増えます。そのため連絡が遅くなることも考えられます。書類選考や面接などのフェーズごとに担当者が違うケースもあるため、情報の伝達に時間を要する企業もあるでしょう。

社内での意見が割れている

3つ目は、社内で意見が割れているケースです。複数人で選考を進めている場合、担当者同士で意見が分かれるケースは珍しくありません。企業も一人の就活生の人生にかかわる選択をするため、簡単に決断できないことも多くあります。担当者も人間であるため、応募者から受ける印象は人それぞれ違います。採用したい人物像は社内で統一されていても、受けた印象が違うとどうしても話し合いや会議で結論を出す必要が出てくることもあります。特に、次の面接を控えていない最終面接では、より時間をかける必要があります。

合格者に先に連絡している

4つ目は、合格者から先に連絡をするケースです。企業としても、採用したいと思った人に内定辞退をされてしまうことは大きな痛手です。そのため、合格の判断をした応募者から先に連絡するケースがほとんどだと考えられます。ただし、たとえ連絡がきていない、遅いからといって、不採用と決まったわけではありません。これはあくまで考えられる理由の一つであるため、さまざまな視点を持ち冷静に判断することが大切です。

休日を挟んでいる

5つ目は、企業が休日を挟んでいる場合があることです。土曜日や日曜日に加え、ゴールデンウイークや年末年始などの長期休暇を挟んでいると連絡が遅くなることは大いに考えられます。また、企業独自のカレンダーで休日を決めている企業も多くあります。例えば「1週間以内に連絡します」と伝えられた際、企業側が考える1週間と、応募者が考える1週間には相違がある場合も。面接の段階でそういったことも併せて確認することをおすすめします。

就活で選考に落ちたとき不採用メールへの返信は必要?

就活で選考に落ちたとき、基本的に不採用メールへの返信は必要ありません。テンプレートをそのまま不採用メールとして送っている企業も多く、応募者に対して返信を求めていない場合がほとんどのためです。

「礼儀として送った方が良いのでは」と悩む就活生もいますが、返信しなくても失礼には当たりません。不採用メールが届いたときは「返信しない」と割り切ってしまって大丈夫です。

不採用メールに返信しても結果は変わらない?

不採用メールに返信することで企業の選考結果が変わるのか、ふと気になった学生も多いのではないでしょうか。ここでは、不採用メールに返信する場合について解説します。

基本的に選考結果は変わらない

不採用が決定した場合、基本的にその結果が覆ることはありません。仮に不採用メールに返信したとしても、評価が変わることは期待できないといえます。

そのため、不採用が決定した際は気持ちを切り替え、ポジティブな気持ちで次の選考へ挑みましょう。

とはいえ、不採用メールに返信をすることにより、将来的に何かの機会で縁がつながる可能性もあります。今回の結果は変わらなくても、返信することは必ずしも無意味とは言い切れません。

稀に結果が変わるケースも

前述の通り、基本的に不採用メールの返信で結果が変わることはありません。不採用が決定した時点で、ほかに採用する人材が決まっているためです。

ただし、不採用メールに返信したことにより、稀に結果が覆ることがあります。これは非常に珍しいケースといえますが、内定辞退者が出た場合や募集数の増加が決まった場合などが考えられます。

志望度が高くその企業への入社が諦められない場合には、不採用メールであっても返信しておくほうが望ましいといえます。

不採用メールが届くと、気持ちの切り替えが難しく、やる気も起きないですよね。ただし、自分が落ち込んでいる時にも周囲の就活生は動いています。

就活のやる気が出ない時には、自動で企業からスカウトが届くスカウトサイトがオススメです。使ってよかったスカウトサイトをまとめたので、ぜひご覧ください。

不採用メールに返信してもよいケース

就活で選考に落ちたとき、不採用メールへの返信は必要ないと説明しましたが、場合によっては返信してもよいケースがあります。具体的に下記のようなケースであれば、返信してもよいです。

- 採用担当者にお世話になっていたとき

- 個人的な内容について書かれていたとき

- 知人の紹介で受けたとき

- 他の企業に推薦してくれるなどの対応があったとき

- 応募企業に対して心残りがあるとき

- 最終面接まで残っていたとき

採用担当者にお世話になっていたとき

採用担当者に何度か会う機会があったり、個人的にお世話になっていたりした場合には、感謝の気持ちを伝える内容の返信をしてもよいでしょう。

採用担当者によっては、感謝の言葉をもらえたことにうれしいと感じる人もいるかもしれません。返信することで採用結果が変わる可能性は低いですが、お礼だけでも伝えたいという方は返信してもよいでしょう。

個人的な内容について書かれていたとき

稀に、不採用メールにフィードバックが書いてあることや、面接時のことに触れて激励の言葉が記載してあることもあります。

不採用メールに個人的な内容が書かれることは非常に少ないケースであるため、このような場合には感謝の気持ちを伝えたほうがよいとされています。

知人の紹介で受けたとき

選考を知人の紹介で受けた場合、企業と紹介者の関係性を考慮した返信がおすすめです。

特に企業と紹介者が密な関係性であった場合は、紹介者の顔を立てる意味でも丁寧な言葉で返信しましょう。

他の企業に推薦してくれるなどの対応があったとき

最終面接まで進んだ一方で、不採用の学生に対して他社を推薦する場合があります。このケースのように、企業側から就活生に対して何らかのメリットを与えてもらえた場合は、返信して感謝の意を伝えましょう。

応募企業に対して心残りがあるとき

どうしても行きたかった企業に落ちてしまったという場合、気持ちを切り替えるという意味で不採用メールに対して返信する人もいます。

ただし「どうしても諦めきれない」「再度挑戦させてほしい」といった一方的な気持ちを書き連ねるのは避けましょう。あくまでも区切りをつけるための手段として、返信するようにしてください。

最終面接まで残っていたとき

最終面接で落ちたという場合にも、不採用メールに返信してもよいでしょう。かなりまれなケースではありますが、好印象な返信をして印象づけることで、内定辞退者が出た場合の補欠採用となる場合があります。

あまり期待しすぎるのはよくありませんが、もしまだ心残りがあるという場合にはお礼の返信をしてみるのもおすすめです。

不採用メールへの返信の書き方

不採用メールへの返信を作成する際は、シンプルで分かりやすい内容にしましょう。具体的な作成方法は以下の通りです。

件名

不採用メールに返信する際は、送られてきた不採用通知メールのタイトルをそのまま使いましょう。なぜなら、件名をそのままにすることでどのような内容なのかが一目で分かるためです。

また、返信の際は「Re:」を付けます。例えば、「選考結果のお知らせ」という件名のメールに返信する際は、「Re:選考結果のお知らせ」です。

なお、やり取りが重なると「Re:」の数が増えるものの、重複した部分は削除しましょう。「ReReRe:」などと長くなると、メールの内容が分かりにくくなるためです。

宛先

一般的に、宛先は人事担当者にします。人事担当者の名前が分かる場合は、フルネームで書きましょう。とはいえ、名前が分からない場合やあやふやで確実ではないこともあります。この場合は、「採用ご担当社様」と書きます。名前を誤って書くことは失礼にあたるため、確実でない場合はこちらが無難です。

また、社名、所属先や肩書も忘れず正式名称で書きます。「株式会社」の場合、「(株)」と省略せず正式名称で記載しましょう。

挨拶

本文の最初は、挨拶をします。「お世話になっております」と、ビジネスにおける挨拶を使いましょう。初対面でない場合はこの挨拶が一般的です。

「お世話になっております」と書いたら、次に自分のことを書きます。名前だけではなく大学・学部名を明記し、所属先を明確にしましょう。同姓同名の候補者がいる可能性もあるため、大学や学部名まで書くことがマナーです。

本文

挨拶を終えたら、本文を書きます。

不採用メールの返信では、選考に時間をかけたことに対する感謝の念と、残念な気持ちを書くことが一般的です。

「この度は面接の機会をいただき、誠にありがとうございました」と、面接の機会をもらえたことに対して感謝の気持ちを伝えましょう。

また、今後の展望を描いて前向きな姿勢を示すことも大切です。不採用通知は、送る側も精神的に負担を感じているため、相手を責めるような文書は避けましょう。

締め

本文を書き終えたら、締めの挨拶と署名を入れます。「今後の貴社のご繁栄を心よりお祈り申し上げています」や、「末筆ながら今後の貴社のご繁栄をお祈り申し上げています」などの挨拶が一般的です。

また、締めの挨拶を書いたら最後に署名を入れます。不採用通知のメールであっても、ビジネスメールでは署名を入れることがマナーです。自分の名前や連絡先などを書きましょう。

不採用メールに返信するときの例文

ここからは不採用メールに返信するときの例文を紹介します。「感謝の気持ちを伝えたいけど、どのように書いたらよいかわからない」「メールのビジネスマナーに自信がない」という方は、例文を参考にしてみましょう。

一般的な返信例文

件名: Re: 選考結果につきまして

株式会社◯◯

人事部 ◯◯様お世話になっております。(大学名)の(名前)と申します。

この度は面接の機会を与えていただき、心より感謝申し上げます。選考結果についてのご連絡、誠にありがとうございました。

残念ながら、私の力不足により不採用となりましたが、貴社のご縁をいただき、貴重な経験をさせていただけたことに感謝しております。

お伺いしたアドバイスを参考に、これからの成長に活かしてまいります。

最後に、貴社の今後のご発展とご繁栄を心よりお祈り申し上げます。———

(名前)

(大学名)

電話番号:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯

メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.com

———

採用担当者にお世話になったときの返信例文

件名:Re:選考結果につきまして

株式会社◯◯

人事部 ◯◯様お世話になっております。(大学名)の(名前)と申します。

先日は面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。また選考結果のご連絡、心より感謝申し上げます。

私の力不足により不採用となりましたが、◯◯様にいただいたアドバイスはとても励みになりました。◯◯様には感謝の気持ちでいっぱいです。

この経験を活かし、今後の就職活動に励んでまいります。

末筆ながら、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。———

(名前)

(大学名)

電話番号:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯

メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.com

———

個人的な内容について書かれていたときの例文

<例文1>

この度は、お忙しいところ貴重なフィードバックをいただき心より感謝申し上げます。

◯◯様から教えていただいたことを糧にして、今後につなげてまいります。

<例文2>

この度は◯◯についてご評価くださり、誠にありがとうございます。

◯◯様からいただいたフィードバックを今一度改め、今後に反映してまいります。

知人の紹介で受けたときの例文

<例文1>

不採用ではありますが、貴重な機会を設けていただき心より感謝申し上げます。

ご紹介いただいた◯◯部の◯◯様へ、お礼をお伝えいただけますと幸甚です。

<例文2>

残念な結果ではありますが、真摯に受け止め、紹介者の◯◯様にも報告いたしました。

この度はご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

他の企業に推薦してくれるなどの対応があったときの例文

<例文1>

この度は株式会社◯◯にご推薦いただきまして、誠にありがとうございます。

貴社のインターンシップで学んだことを糧に、さらに活動を続けてまいります。

<例文2>

この度は株式会社◯◯へご推薦いただき、心より感謝申し上げます。

貴社のインターンシップで身につけた知識を活かし、今後も活躍できるよう努めてまいります。

応募企業に対して心残りがあるときの例文

<例文1>

残念ながら今回は不採用という結果でしたが、貴社の◯◯への取り組みやビジョンに共感し、ますます貴社で働きたいという気持ちが強まりました。

いつか貴社で働ける機会に巡り会えた際に再度チャレンジできるよう、努力して参ります。

<例文2>

残念ながら今回は私の力不足で不採用となりましたが、貴社への入社意欲は今も変わりません。

また別の機会がございましたら、選考に挑戦させていただければ幸いです。

最終面接まで残っていたときの例文

<例文1>

今回の面接を通じて、貴社のビジョンと働く環境に対する理解を深め、ますます魅力を感じました。

結果としてご縁がなかったものの、面接を通して学んだことを生かし、自己成長に努めて参ります。

<例文2>

最終選考の過程で、御社の魅力に改めて感銘を受けました。

残念ながら採用には至りませんでしたが、この経験を踏まえてさらなる成長に努めて参ります。

不採用メールへの返信で押さえるポイント

不採用メールに返信する際は、以下のポイントを意識するとよい印象を与えられます。

- 冒頭に挨拶文を入れる

- 選考機会を得たことへの感謝を述べる

- 今後の自身の成長意欲を伝える

- 再度の挑戦機会を期待する旨を入れる

- 企業の発展を祈る文章で締める

- 全体的に簡潔な文章にする

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

➀冒頭に挨拶文を入れる

本文の冒頭には、挨拶文を記載します。ビジネスマナーに沿った挨拶文を記載することにより、礼儀の正しさや丁寧な印象を与えられます。

▼挨拶文の例

「お世話になっております」

「この度は大変お世話になりました」 など

挨拶文を記載したあとには、自分の名前や大学名を名乗りましょう。

②選考機会を得たことへの感謝を述べる

結果に関わらず、選考の機会を得られたことへの感謝を伝えることがポイントです。

「多忙な中で自分のために選考の機会をもらえたこと」「面接の時間を作っていただいたこと」に対するお礼を伝えることにより、企業への敬意を示せます。

今回の選考で入社できなくても、将来的に転職をしたり、取引先となったりして応募企業とのつながりが生まれた際に、良好な関係性を築くことに結びつきます。

③今後の自身の成長意欲を伝える

企業で選考を受けた経験を、自分の成長に活かす姿勢を示すこともポイントです。成長意欲を伝える際は、抽象的な表現ではなく具体的に記載しましょう。

▼成長意欲を伝える内容の例

- 選考を通じて得られた経験や学び

- 選考結果のフィードバックに対する感想 など

得られた経験やフィードバックに対する感想を記載する際には、ネガティブな内容ではなくポジティブな言葉を用いて前向きな姿勢を示すことが重要です。積極性や努力が評価されると、今後の人材募集が行われる際に声をかけてもらえる可能性があります。

再度の挑戦機会を期待する旨を入れる

不合格の通知があっても再度挑戦する意欲を示すことにより、採用担当者に対して志望度の高さや熱意を伝えられます。

企業への興味が途切れていないことを伝えると、「入社意欲が高い学生」として採用担当者の記憶に残りやすくなります。これにより、合格者の内定辞退が出た際に、改めて選考の機会をもらえることも期待できます。

企業の発展を祈る文章で締める

メールの最後には、企業の発展を祈る文章を入れましょう。より一層の発展を祈る文章で締めることで、メール全体の印象をよいものにするだけでなく、丁寧さや誠実さをアピールできます。

▼企業の発展を祈る文章の例

- 「貴社の益々のご発展を祈念申し上げます」

- 「今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます」 など

これまでの感謝と企業への敬意をしっかり伝えるためにも、文章の締めは重要です。

全体的に簡潔な文章にする

不採用メールへの返信を長々と書くことはNGです。文章が長いと最後まで読んでもらえない場合があるほか、かえって印象が悪くなる可能性があります。

今後連絡を取ることがないとしても、最後まで相手への配慮を忘れてはいけません。不採用メールに返信する際は3~4行程度にまとめて、伝えたいことが明確に分かる文章を作りましょう。簡潔で要点を押さえた文章にすることで、読んでもらえる可能性が高まります。

不採用メールに返信するとき気をつけたいこと

選考に落ちて不採用メールに返信する場合、気をつけなければいけないポイントがいくつかあります。企業への思い入れが強いあまり、失礼な内容を送ってしまわないように注意しましょう。

落ちた理由は問い合わせない

不採用メールに返信するとき「なぜ落ちたのか」「不採用になった理由は何か」といった内容を聞くのはマナー違反です。応募者から不採用の理由について問い合わせがあったとしても、企業側はトラブルを避けるため基本的には回答しません。

そのためなぜ落ちてしまったかは、自分自身で振り返ってみましょう。失敗した点を自分で見つけ、次の選考に活かしていくことが重要です。

落ちたことに対する不満は伝えない

不採用メールに返信するとき、落ちたことに対する不満は伝えないようにしましょう。不満を伝えたところで採用結果が変わるわけでもなく、採用担当者に不快感を与えてしまうだけです。

選考に落ちたことで悲しみや怒りの感情が出てしまうこともありますが、その気持ちを採用担当者にぶつけることはマナーとしてふさわしくありません。

メール以外の手段では返信しない

不採用メールに返信するとき、電話や手紙などメール以外の手段で返信をするのは避けましょう。

採用担当者は基本的に忙しいため、わざわざ電話で対応するほどの時間は取れません。電話や手紙で返信することで採用担当者に気を遣わせたり、負担をかけたりするおそれがあるため避けるのがマナーです。

積極的にフィードバックを求めない

自分から相手に対してフィードバックを求める言動は避けましょう。

就活において、改善を求めることは悪いことではありません。改善点が分かれば、次の選考に活かして内定に近づけるためです。相手にフィードバックを求めたとしても、それに回答するかは相手の判断に任せます。当然のように回答を求めてはいけません。

落ちた理由のフィードバックを受けたい場合は、「お手数ではございますが、今回至らなかった点をご教示いただくことは可能でしょうか」と聞きましょう。

誤字脱字がないかチェックする

メールを返信する前には、誤字脱字がないか複数回のチェックを行うことが重要です。

誤字脱字がある文章は、相手に対して失礼な印象を与えたり、信用を失ったりする可能性があります。結果は不採用であっても、返信メールは選考前と同様に丁寧に作成することが大切です。誤字脱字がない丁寧な文章にすることで、好印象を与えられます。

正しい敬語を使う

企業の人にメールを送る際は、正しい敬語を使いましょう。尊敬語や謙譲語など、敬語を間違って使うことで、丁寧さの欠如や注意力の不足など、マイナスなイメージを与えてしまいかねません。例えば「言う」を「おっしゃる」(尊敬語)、「申し上げる」(謙譲語)と言い換える際、正しく変換できているかを確認しましょう。敬語には最大の注意を払い、違和感のない文章を送ることが大切です。メールを送信する前に、正しい敬語を使えているかを必ず確認しましょう。

誠意とビジネスマナーを忘れない

不採用メールを受け取ると、自分に自信がなくなったり、気持ちが落ち込んだりと、ついネガティブになってしまいがちです。

しかし、不採用であったとしても、選考過程で自分に時間と費用をかけてもらえたことに対して誠意をもって感謝を伝えることが大切です。

ビジネスメールの基本ルールとマナーを守り、お互いに気持ちのよいメールとなるように心がけましょう。「表現に誤りがないか」「名前は間違っていないか」などを確認して、最後までよい印象をもってもらうことが重要といえます。

メールを送る時間に注意する

夜遅い時間にメールを送ることは、非常識だと思われかねない行動です。就活に限らず、何事も相手の立場に立って考えることが必要であるため、なるべく企業の営業時間内に送ることを心がけましょう。ただし、始業直後とされる時間は避けたいところです。なぜなら始業直後は朝礼や引き継ぎなどで忙しく、メールをゆっくりチェックする時間がない可能性もあるためです。特に休み明けの始業直後は注意しましょう。「今送ると営業時間外だけれど、明日になると忘れてしまう可能性がある」というときは、予約送信の機能を活用することもおすすめします。

不採用通知をもらった会社に再応募はできるか

第一志望だった場合や、選考を通してこの企業で働きたいという思いが強くなることもあります。この際、不採用だったものの、再応募してもう一度選考のチャンスが欲しいと思うこともあるでしょう。

企業が再度求人を出せば、再応募することはできます。ただし、落ちた直後に再度応募しても採用につながる可能性は非常に低めです。

また、企業によっては再応募を断ることがあります。この場合は、諦めて他の企業に目を向けましょう。

就活で選考に落ちたときの気持ちの切り替え方

選考に落ちた一方で、辛い気持ちのままでいてはいつまでも前進できません。

選考に落ちることは、言わば就活では当たり前のことです。しかし、なかなか気持ちが切り替わらない人も多いでしょう。

そこで、選考に落ちたときに前向きな気持ちへ切り替えられるおすすめな方法をご紹介します。

不採用になった理由を冷静に考える

冷静になり、不採用になった理由を考えてみましょう。

例えば、企業の求める人物像ではないことや、スキルが不十分であったことも考えられます。

また、他の就活生と比べて熱意が足りなかった、面接官とのコミュニケーションがうまくとれなかったと感じる人も多いのではないでしょうか。

このように、一度冷静に過去の選考を振り返ることで、これまで把握できなかった新たな気づきが見つかり次の選考につなげられます。

ESを見直す

不採用の原因がESにある可能性を考えて見直しを図りましょう。

ESが不採用の原因となる理由はさまざまです。例えば、以下に該当するとESが通りません。

- 自己PRが企業のニーズに合っていない

- 回答に一貫性がない

- 抽象的な言葉が多く、内容が薄い

- 志望動機に説得力がない

- 空欄がある

自分の存在を否定されたわけではない

選考に落ちても、それはあくまでその企業とマッチしなかっただけであり、あなた自身の存在を否定するものではありません。選考に落ちたからといって、過度に落ち込んだり重く受け止めたりする必要はないでしょう。

むしろ、「この企業よりも、もっと自分に合う会社は他にある」と考え方を変えることがおすすめです。

面接官や採用担当者との相性がよくなかった可能性も考えられるため、落ちたことに執着せず「運が悪かった」と受け流すことも大切です。

気分転換をする

就活のことを一旦忘れ、趣味や遊びに没頭する方法もおすすめです。気分転換することで気持ちも明るくなり、心機一転就活に挑めるでしょう。

また、ポジティブ思考な友達からアドバイスをもらう方法もおすすめです。仲のよい友達と出かけたり食事をしたりすることもよいでしょう。

自分の好きなことに没頭することや、親しい人と過ごす時間を設けて、長丁場の就活を乗り切りましょう。

次の就活に備える

ときには「落ち込んでいる時間がもったいない」と考えることも大切です。

本来落ち込んでいたであろう時間を、自己分析や企業研究などにあてることで、自分に足りないものを補う期間として活用できます。

また、身だしなみを改めて確認することや、コミュニケーションに気を使いながら生活するなど、これまでと異なる視点で自分の客観視もおすすめです。

選考に落ちた辛さを糧にすることで、次の就活を見据えた行動ができるでしょう。

選考落ち対策に「REALME」で自己分析!

新卒就活の面接対策をする際は、「REALME」のAI面接がおすすめです。ガクチカや自己PRの質問に答えると、AIの分析によって内定判定や自己分析の結果が把握できます。選考落ち対策に、ぜひご利用ください。

AI面接を通して客観的な自己分析ができる

「REALME」のAI面接を通じて、多角的な自己分析が可能です。面接での回答をAIが分析し、「成長意欲」や「考え抜く力」など就活で重視される14項目の能力が測定可能です。

自分の能力が可視化されると、強みと弱みを明確に理解できます。適性の高い業界や企業を探す際にも役立ちます。

AI面接の結果で志望企業の内定判定ができる

「REALME」のAI面接を受けると、志望企業の内定判定が分かります。判定基準はA+からEまでの10段階です。AIが他の就活生と比較したうえで、現状の内定判定を算出します。

内定の基準が分かると、面接対策を講じやすくなります。ガクチカや自己PRを磨き上げる必要があるため、選考落ち対策にもなるでしょう。

合格ライン就活生のAI対話データを参照できる

「REALME」には、他の就活生が残した選考データを閲覧できる機能があります。対象は、企業の合格ラインに到達した優秀な就活生のESとAI面接の対話データです。

面接対策に行き詰まったときは、他の方が記録したAI対話データを参考にしましょう。

就活で選考に落ちたとき不採用メールへの返信は誠意を持って対応しよう

就活で選考に落ちたとき、基本的に不採用メールへ返信する必要はありません。しかし、採用担当者にお世話になった場合や心残りがある場合は、感謝の気持ちを伝えてもよいでしょう。その際は、本記事で紹介した注意点も踏まえて、誠意を持って返信するように心がけてください。