一次面接と二次面接はで聞かれる内容に大きな違いはありません。ただし、形式や目的が違います。一方「一次面接を突破したが、二次面接の対策方法が分からない」や、「一次面接との違いが知りたい」などと考える人は多いでしょう。

本記事では、二次面接で落ちる理由や一次面接との違い、落選の回避策について紹介します。また、記事の後半では、就活の面接対策に役立つAI面接サービス「REALME」についても紹介します。AI面接や、フィードバックを活用し、二次面接を突破しましょう。

二次面接と一次面接の違い

二次面接は、一次面接を通過した人が挑む面接です。

二次面接と一次面接の違いは企業によってさまざまですが、多くの場合以下のような違いがあります。

| 一次面接 | 二次面接 | |

| 面接の目的 | 大勢から絞り込む | 入社する人材を探す |

| 面接形式 | グループ面接の企業も多い | 個人面接の企業が多い |

| 面接官 | 採用担当者 | 採用担当者に加えて現場の上司が同席するケースもある |

| 評価ポイント | 社会人に必要な基礎的な能力やマナー・第一印象 | 価値観・企業分析 |

二次面接では、一次面接に比べて個人の価値観や企業分析の程度が見られるため、より徹底した対策が必要になるといえるでしょう。

また、二次面接が最初の個人面接という企業も多く、相手に自分の考えを過不足なく伝えるスキルも必要です。

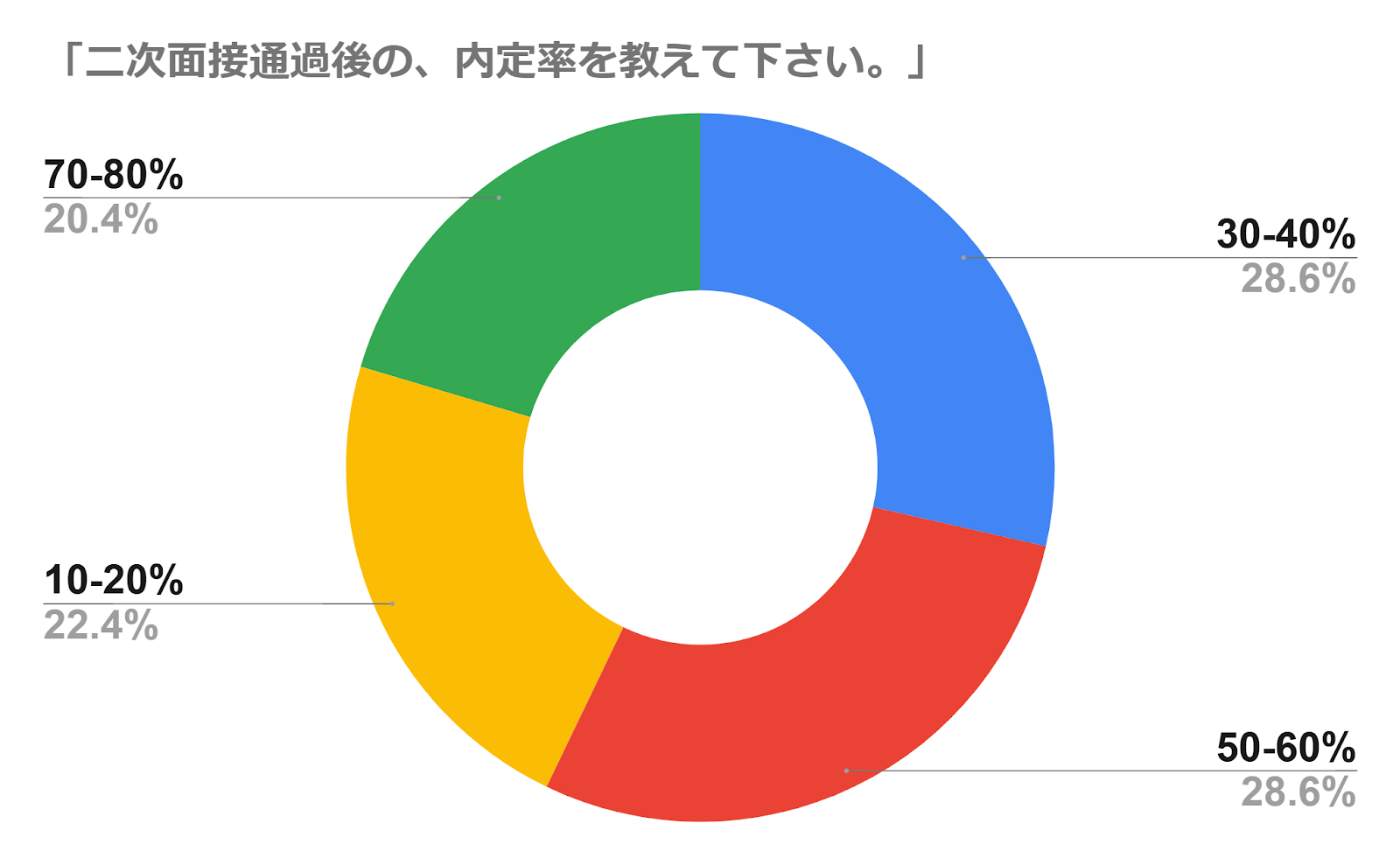

二次面接で落ちる割合

二次面接で就活生を落とす割合は企業によって異なるものの、落ちる割合は半数以上だといわれています。

落ちる割合は比較的高いといえるため、通過するためには面接対策が重要です。

二次面接の通過率が低い企業では、二次面接でも一次面接と同様に応募人数を絞り込む目的があると考えられます。

一次面接と二次面接では面接の形式が変わるため、一次面接とは異なる対策が必要でしょう。

二次面接の評価ポイント

二次面接で落ちることがないように、面接の評価ポイントを事前に把握しましょう。

面接官が「自社で働いてもらいたい」と思えるよう、期待感・信頼感を印象付けることが重要です。

志望意欲の高さ

「この会社で働きたい」という強い意欲を持っていることが評価基準のひとつです。

気持ちを伝えることが大切なため、明確な理由を言えると説得力が増します。

業界や企業研究をしたうえで、この会社がよいと判断した理由を説明できれば、企業は志望意欲が高いと判断するでしょう。

企業研究は業界と企業への興味の表れです。事前知識を持つためにも、よく調べましょう。

企業とのマッチ度

企業理念や社風とのマッチ度も評価ポイントのひとつです。

企業研究によって志望企業のことをよく知り、自分の性格や目指す方向性に合っていることを確かめることが重要です。さらに、自分の強みが企業で活かせると判断できれば、企業にとっても必要な人材と判断されるでしょう。

一次面接からの一貫性

一次面接で述べた内容と、二次面接の内容に一貫性があることも評価ポイントのひとつです。

二次面接で面接官は一次面接で行った質問に関連した深掘り質問をします。理由は、ESや履歴書との整合性を確認するためです。

自分の考えや行動に明確な基準があれば、何度質問されても一貫した回答が可能です。しかし、質問のたびに考えや言動が変わると一貫性がないと判断されるでしょう。

一次面接から考えが変わった場合は、その理由を伝える必要があります。理由を面接官が納得できれば問題ありません。

共通して見られる二次面接で落ちる理由

二次面接で落ちる人に共通して見られる理由を整理すると、大きく次の3つがあります。

- 志望動機が弱い

- 一次面接との一貫性がない

- 企業とマッチしていない

落ちる理由を詳しく見てみましょう。

志望動機が弱い

志望動機が弱いと、二次面接で落ちる可能性があります。

一般的な志望動機を流用したり、企業研究をせずに評判やイメージだけで志望動機を述べてしまうと、面接の際に動機が弱いと判断されるでしょう。

企業の理念や社風を理解できていないと、ありきたりで内容が薄く、他者と差別化できません。企業研究と自己分析を行い、志望企業から評価される志望動機を考えましょう。

一次面接との一貫性がない

一次面接と二次面接の内容に一貫性がないと、二次面接で落ちる可能性があります。

たとえば、一次面接では自分自身について「リーダーシップがある」と答えたのに、二次面接では「協調性がある」と答えると、面接官は矛盾を感じるでしょう。

一貫性がないと判断されると信頼感が乏しくなるため、低評価につながります。

企業とマッチしていない

企業の社風やビジョンとマッチしていないと判断されると二次面接で落ちる可能性があります。

たとえば、次のような印象を持たれると、マッチしないと判断されるでしょう。

- 企業の求める人物像と違う

- 社風に合わない

- 将来的に活躍する姿が見えない

企業とマッチしない学生は離職しやすいと捉えられるため、採用されない傾向があります。

求める人物像や社風は、企業によって違います。例えば自分が常識と考えていることが通じない企業などもあります。マッチしないことが理由で面接に落ちることは、自分にとって必ずしも悪いことではありません。

二次面接の落ちるフラグとは

ここでは、二次面接で不採用になる場合によく見られる兆候を紹介します。

フラグがあったら必ず不採用になるわけではないため、参考程度に考えましょう。

面接官の態度がそっけない

面接官の態度が一次面接のときよりもそっけなく感じたときは、その段階で不合格であるおそれが高いといえるでしょう。

面接官の性格である可能性もありますが、最初は好印象だった面接官が、面接が進むにつれて徐々にそっけなくなった場合は注意が必要です。

そのような場合は、どこかで興味や採用意欲を失わせたおそれがあります。

態度がそっけなく感じた場合でも、後半の受け答えで挽回できることもあるため、気を抜かず最後まで面接を受けましょう。

定番の質問しかされない

志望動機や自己PRなどの定型質問しかされないまま面接が終わった場合は要注意です。

応募者それぞれの資質やスキルに合った質問をせず、マニュアルの内容だけをこなして終わらせようとしているときは、採用する気がないサインだといえるでしょう。

このような場合でも最後の逆質問や一言で評価を上げられるケースもあるため、最後まであきらめず面接を受けましょう。

質問への回答が深掘りされない

質問に回答してもそれきりで次の質問に移られる場合も、不合格の可能性を覚悟した方がよいといえます。

回答に対して深掘りされない場合は、それまでの返答で既に応募者に対する興味が失われている可能性もあるでしょう。

ただし、二次面接が最終面接である企業の場合、入社意思の確認のみを行い自己PRやスキルなどについて深掘りされないケースもあります。

これは、書類や一次面接の段階で内定者をある程度絞っているためです。

話の内容を何度も否定される

面接中に、回答や話の内容について否定されるときは、面接官が悪い印象を持っていることが多いでしょう。

一度否定されただけであればそれほど気にかける必要はないものの、繰り返し否定されるときは「スキルや考え方がこの会社と合っていない」と遠回しに伝えている可能性があります。

この場合、そもそも企業の方針と応募者のスタイルに差異があるため、挽回はやや難しいといえます。

何を否定されたのかを振り返り、次の企業に進むための材料にするとよいでしょう。

逆質問の時間が与えられない

面接終了直前までの感触がよくないときでも、逆質問によって印象を挽回できる可能性があります。

逆質問は企業にとって、応募者の熱意や意欲などを判定するために重要な手段です。

その逆質問の時間が与えられない場合は、不合格を覚悟した方がよいといえます。

逆質問の時間がない場合は、これ以上評価する必要がないと思われた可能性があるでしょう。

面接後は自分の受け答えのどこが悪かったのかを考え、次の企業に進むことがおすすめです。

「最後に一言」を求められる

面接では逆質問の後、もしくは逆質問の代わりに「最後に一言ありますか」といわれることがあります。

「最後の一言」を求められたときは、面接官から挽回の機会を与えられたと考えるとよいでしょう。

厳しい言い方をすると、「最後に一言」がある場合は、面接官から「このままでは合格させられない」と判断されている可能性があります。

「最後に一言」を求められたからといって諦めず、面接官の印象が好転するような返答をするとよいでしょう。

次の選考に関する話がない

二次面接の先にまだ選考がある場合は、先の選考予定について話をされることがあります。

まだ選考段階が残っているにもかかわらず次の選考に関する話をされなかった場合は、落ちることがあります。

とはいえ、必ず次の選考について話されるわけではないため、目安程度に考えましょう。

こちら側から次の選考の内容について質問したものの、言葉を濁される場合は要注意です。

面接が早く終わる

面接によっては、面接終了までの目安をあらかじめ教えてもらえることもあります。

あらかじめ聞いていた面接時間より早く終わった場合は、不合格フラグのおそれがあるでしょう。

応募者に興味や関心を抱き、採用への意欲が高い場合は、ほとんどの場合時間いっぱいまで質問や入社意欲の確認がなされます。

そのため、面接時間があまりにも短すぎる場合は、落ちる可能性が高いでしょう。

一方で、面接時間について情報がない場合や、ほかの応募者の面接も同様に早く終わっていることもあるため、あまり気にしすぎないようにしましょう。

二次面接で落ちるフラグを回避する5つの対策

二次面接で落とされないためには、一次面接以上に入念な事前準備が必要です。

ここからは、二次面接を突破するために心がけたい5つの対策について紹介します。

これから二次面接を控えている人は参考にしましょう。

一次面接で話した内容を活かす

二次面接を突破するためには、一次面接で話した内容と二次面接で話す内容に矛盾がないようにしましょう。

二次面接の受け答えを準備するときは、一次面接で話した内容と一貫性を持たせられるように、一次面接での受け答えについて振り返ります。

事前に用意しておいた受け答えだけではなく、当日の質問内容や回答についてもメモすると、二次面接に活かせるでしょう。

一次面接と二次面接で異なる主張をすると、一貫性がないと判断されて評価が悪くなる可能性もあります。

志望動機を明確にする

二次面接では、一次面接だけでは把握できない詳細な志望動機を知りたいと考える企業が多いといえます。

そのため、二次面接で志望動機を聞かれたときは、なぜ他社ではなくこの企業なのかを明確にした回答にすると説得力が増します。

また、一次面接で聞かれた自分の強みや弱みと関連付けて志望動機を伝えられると、好印象です。

志望動機と絡めながら自己PRができるように、事前に自己分析をして強みや弱みなどを洗い出しておきましょう。

企業や業界研究を入念に行う

二次面接では、志望者が企業研究や業界研究を十分に行っているかも判定されます。

企業や業界研究が十分な就活生は、志望企業にマッチする人物像を理解できているため、ほかの受け答えについても説得力があるでしょう。

企業研究に基づいて回答を考えると、企業が求める人物像に合致したアピールができるため、二次面接における通過率を上げられます。

企業や業界の研究を十分に行っていない就活生は、回答に一貫性や説得力がなく、志望度が低いと判断され、二次面接の通過は難しくなるでしょう。

キャリアプランを立てる

キャリアプランとは、入社後にどのようになりたいかのプランです。

二次面接では入社後のミスマッチを防ぐために、キャリアプランについて質問する企業もあります。

このとき答えられないと、入社後のイメージがしっかりできていないと判断され、落とされる確率が高くなるといえるでしょう。

入社後の姿をしっかりとイメージできるように、就職活動の時点でキャリアプランを立てておくと、二次面接でキャリアについての質問が出たときにも慌てず答えられます。

二次面接で聞かれる質問をまとめる

二次面接では一次面接よりも就活生の人物像について聞かれる傾向があります。

二次面接に挑む際は、二次面接で聞かれやすい質問についてまとめ、回答を用意するとよいでしょう。

二次面接で聞かれやすい質問の例は、以下の通りです。

- キャリアプランについて

- 入社後の目標について

- ガクチカについて

- 詳しい志望動機

また、一次面接で聞かれた質問を深掘りする形の質問も多いため、一次面接で回答した内容を踏まえて、スムーズに回答できるよう準備しておきましょう。

二次面接をはじめとする就活対策には「REALME」

二次面接の前に、面接での受け答えが適切かを判断したい人には、AI面接サービス「REALME」がおすすめです。

「REALME」では、AIとの面接結果をもとに回答者の強み・弱みを分析したり、内定確立も確認できます。

内定判定によりエントリータイミングを最適化

自身の返答が志望企業の二次面接に通用するか、面接前に判断することは難しいでしょう。

「REALME」を活用すれば、AI面接で志望企業への内定確率を判定可能です。

志望企業への内定率が低く判定された場合でも、面接のフィードバックによって回答を改善し内定に近付けます。また、判定を参考にすることで適切なエントリータイミングも分かります。

AIとの面接から客観的な自己分析を実現

「REALME」でAI面接を受けると、その結果をもとに回答者の適性が14項目でグラフ化して確認できます。

グラフ化することで自身の適性について客観的に判断でき、自身の強みや弱みが分かります。

また、ガクチカや志望動機など、二次面接の前に必要になる文章の作成においても、グラフをもとに適性を判定することは有効です。

合格ラインを突破した就活生のES・面接解答例を閲覧可能

AI面接によって現状での内定率が低いと判定された場合、受け答えをどのように改善すれば二次面接を突破できるのかが分からない人もいるでしょう。

「REALME」では、志望企業における過去の選考で合格判定をもらった人のESや面接回答を閲覧できます。

自身の回答と比較して、内定獲得に足りない部分が分かるため、効率的な対策が可能です。

二次面接を突破できるか不安な方は、一次面接を振り返るとともに、どのような受け答えをした人が合格するのかを確認して、二次面接の参考にしましょう。

二次面接で落ちる確率を下げるために就活対策を徹底しよう

二次面接では、一次面接で聞かれた自己PRや志望動機などについて、より深い部分まで聞かれます。

また、面接形式がグループ面接から個人面接に切り替わることも多く、一次面接とは異なる対策が必要です。

二次面接の通過率は企業によってさまざまですが、半数近くが二次面接で落ちるといわれます。

二次面接を通過できるように、企業研究や事前準備はしっかりと行いましょう。

面接対策を行いたい人は、「REALME」の利用がおすすめです。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)