この記事のまとめ

- 一次面接後のお礼メールは必須ではないが、送ることで面接官に好印象を与え、覚えてもらいやすくなる可能性がある。

- お礼メールは、面接官が合否を迷っている場合や面接で失敗した場合に、熱意や反省を伝え、プラスの印象を与えることがある。

- 遅すぎるお礼メールや誤字脱字が多いメールは逆効果となり、面接後に送るタイミングや内容に注意が必要である。

就活を絶対に失敗したくない人向け

- 効率よく就活を進めたい人向け

- これから最終面接に進む人向け

- 最終面接で使えるオススメの逆質問

- 最終面接の合格率はどのくらい?

- 合否を左右する条件と合格するための対策を解説

- 学歴に不安がある人向け

- 学歴に関係なく優良起業からスカウトが届くABABA

(就活の頑張りが評価されて優良企業25社からスカウトが届く)

- 学歴に関係なく優良起業からスカウトが届くABABA

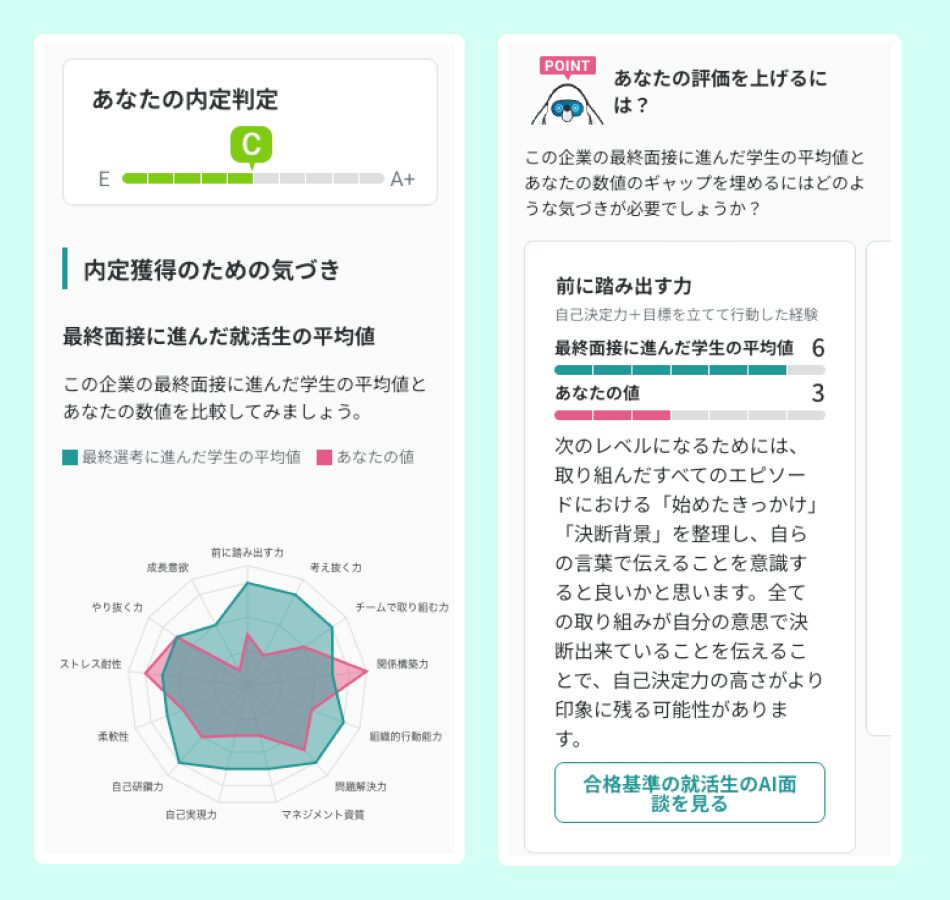

面接が不安な人にオススメなのが「REALME」です。AI面接官と面接練習をして、志望企業の合格可能性診断と評価を上げるためのアドバイスを受けることができますよ。

一次面接のお礼メールはいらない?

一次面接のお礼メールは、必ず送らなければいけないという訳ではありません。しかし、送ることで面接官にていねいな印象を与えたり、覚えてもらえる可能性が高くなったりとメリットも期待できます。もし送るかどうか悩んでいるのであれば、積極的にお礼の気持ちを伝えましょう。

ただしマナーを守らないとマイナスな印象を与え、逆効果になってしまうおそれもあるため注意が必要です。一次面接のお礼メールを送る前に、正しいマナーもしっかりと身につけておいてください。

面接後のお礼メールが好印象を与えるケースとは

お礼メールを送ったからといって合格するわけではありません。しかし、お礼メールを送ることで合格の後押しになることはあります。

そこでここでは、面接後のお礼メールが好印象を与えるケースについてご紹介します。

面接官が合否を迷っているケース

面接官が合否を迷っている場合は、合格の後押しとなることがあります。なぜなら、お礼メールを送ることで熱意や志望意欲が高いことをアピールができるためです。

面接官によって意見が分かれたり、何かしらの理由で合否の判断に迷うことがあります。この際、お礼メールがよい印象を与え、それがきっかけで合格になることがあります。

必ずしも合否に影響するわけではないものの、最後の後押しになる代表的なケースです。

面接で失敗してしまったケース

どれだけ練習や対策をしていても、面接の場は緊張感があり、練習の成果を発揮できないことがあります。緊張でうまく話せなかった場合に、緊張してしまったことを率直に伝えることや、失敗や失礼があった場合は謝罪を伝えることでよい印象を与えられます。

注意点として、言い訳にならないように伝えることが大切です。状況を簡潔にまとめて、言い訳を述べているような言い回しにならないように伝えましょう。

面接後のお礼メールが逆効果になるケース

面接後にお礼メールを送って、悪い印象を与えることはほぼありません。しかし、例外として以下のケースは逆効果です。

・お礼メールを送るのが遅い

・誤字脱字が多い

・内容が薄い

それぞれについて詳しく解説します。

お礼メールを送るのが遅い

お礼メールを送るのであれば、面接当日に送りましょう。なぜなら、極端に遅いことは失礼にあたるだけではなく、行動が遅いと思われる可能性があるためです。

お礼メールを当日に送れない場合は、遅くても次の日には送るようにしましょう。

また、お礼メールを送るタイミングが遅くなると、既に合否の結果が出ている場合もあります。この場合、お礼メールが逆効果になることはないものの、後押しの効果が期待できません。

誤字脱字が多い

誤字脱字が多かったり、宛名を間違っていたりすると逆効果です。なぜなら、見直しができていない、ケアレスミスが多いという印象を与えるためです。

仕事には正確性が求められます。合格に向けて話が進んでいたとしても、お礼メールが原因で不採用になる可能性があります。

お礼メールを送る際は、誤字脱字がないか、宛名やメールアドレスが間違っていないかを何度も確認しましょう。

内容が薄い

内容が薄いお礼メールは、逆効果になることがあります。

内容が薄いお礼メールとは、定型文のコピーや内容が支離滅裂な場合などです。内容が薄いと文章力やコミュニケーション能力が疑われて、不採用になることがあります。

お礼メールを送る際は、定型文をコピーするのではなく、面接の感想を述べましょう。印象に残ったことや話を書いて、入社意欲がより高まったことを伝えると好印象です。

お礼メールを送る時のマナー

一次面接のお礼メールを送る際に、押さえておきたいマナーは主に下記の5つです。

①面接した当日に送る

②内容は自分の言葉で簡潔にまとめる

③宛先の表記を正しく記載する

④メールの件名はわかりやすく表記する

⑤誤字脱字がないかチェックする

1. 面接した当日に送る

一次面接のお礼メールはなるべく早めに、面接した当日に送るのがベストです。早いうちにお礼を伝えることで、採用側に覚えてもらいやすいだけでなく、熱意や志望度の高さ、仕事ぶりの速さなどをアピールできます。

しかし、面接当日だからといって営業時間外や夜中に送るのは避けましょう。当日に送れなかった時は、翌日の午前中に送るのがベターです。

2. ビジネスにふさわしいアドレスを使う

就活でメールを使用する際は、送信元のアドレスに注意しましょう。なぜなら、ビジネスシーンではプライベートな内容を持ち込むことはマナー違反になるためです。

好きなアーティストやキャラクターの名前などが含まれたアドレスは、ビジネスメールにはふさわしくありません。もし、現在使っているメールにプライベートな内容が含まれる際は就活専用のアドレスを作ることがおすすめです。

新たに就活専用のアドレスを作れば、他のメールに就活に関するメールが埋もれることも防げます。就活専用のアドレスを作る際は、大学名と名前を入れると誰からのメールか分かりやすいためおすすめです。

3. 内容は自分の言葉で簡潔にまとめる

一次面接のお礼メールを「ただ送ればいいや」と例文をそのまま引用したり、「ていねいな印象を与えたい」と思うあまり長文にしたりするのは避けましょう。例文のテンプレートをそのまま使用してしまうと、かえって悪い印象を与えてしまうケースがあります。また、文章が長すぎると読むのに時間がかかり、先方に迷惑をかけるおそれがあります。

お礼メールは忙しい中で面接をしてくれたことに対して、感謝を伝えるものです。好印象を残すためには自分の言葉で考え、要点をまとめた簡潔な文章を心がけましょう。

4. 宛先の表記を正しく記載する

ビジネスメールでは本文の文頭に、送る相手の企業名や部署名、名前などの表記をするのが一般的です。その際、企業の正式名称や担当者の名前を間違えてしまうと、相手に失礼な印象を与えてしまうおそれがあるため、注意が必要。

もし担当者の部署名や名前がわからない場合は「採用ご担当者様」と記載しましょう。お礼メールを送信する前にも宛先が間違っていないか、必ず確認してください。

5. メールの件名はわかりやすく表記する

お礼メールを送るときは、何のメールであるかがひと目でわかるような件名にする必要があります。面接官や担当者は1日に何十件とメールが来ているため、どんなメールかわからないと読んでもらえない場合があります。

「◯月◯日 一次面接のお礼 (大学名)(名前)」といったシンプルな件名にして、わかりやすさを重視しましょう。

6. 誤字脱字がないかチェックする

お礼メールを送る前には、文章中に誤字脱字がないかを必ずチェックしましょう。誤字脱字や言葉遣いにおかしな点があると、いい加減な印象を与えかねません。内容を書き終えたら、再度文章を見直す癖をつけておきましょう。

面接後にお礼メールを送るメリット

一般的にお礼メールを送らなくても不利になることはありません。しかし、面接後にお礼メールを送ることには以下のメリットがあります。

・面接官の印象に残りやすい

・企業とのつながりを持てる

・合否の後押しになることがある

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

面接官の印象に残りやすい

内定をもらうためには、面接官によい印象を与えることが大切です。面接後にお礼メールを送れば、大勢いる応募者のなかで好印象を残せます。

面接後にお礼メールを送る人は意外といません。そのため、丁寧で気配りができる人との印象を残せます。

採用活動のなかで面接官の印象に残ることは難しいものの、お礼メールを送れば印象に残るだけでなくよい印象を与えられます。

企業とのつながりを持てる

一般的に、面接を終えるとあとは結果を待つのみです。結果を待つ間は企業とつながりを持てません。しかし、お礼メールを送ることで結果を待つ間も企業とのつながりを持てます。

企業とつながりを作っておけば、今後のインターンのきっかけになりやすく、採用担当に覚えてもらいやすいなどのメリットにもつながります。志望度が高い企業ほど、お礼メールを送ってつながりを作る努力をしましょう。

合否の後押しになることがある

企業側が合否を迷っている場合、お礼メールが合格の後押しになることもあります。

合格ラインに複数名の候補が残り、誰を採用するか悩むことがあります。この際、お礼メールを送れば好印象を与えられ、合格の意思が固まるきっかけになるケースも少なくありません。

また、面接後にお礼メールを送ることで入社意欲が高いと判断されます。入社意欲が高く、好印象の応募者は合格させたいと感じられ、合格の後押しとなるでしょう。

お礼メールは難しく考えず、シンプルに面接の時間を設けてもらえたことに対するお礼を伝えます。

お礼メールを送る時の注意点

お礼メールを送るメリットを前述しましたが、注意したいポイントもあります。お礼メールで失敗しないように、マナーとあわせて、注意点もチェックしておきましょう。

①自己PRは入れない

②絵文字や装飾を使わない

③返信を求めない

1. 自己PRは入れない

「面接で上手く話せなかったから挽回したい!」という焦りから、お礼メールに自己PRを入れてしまう人がいます。しかし自己PRを記載すると、かえって悪い印象を与え、逆効果になってしまうおそれがあるため避けましょう。

前提としては面接がアピールの場であり、お礼メールは感謝を伝えるものという位置づけです。過度なアピールは避け、感謝の気持ちを記載するだけにしましょう。

2. 絵文字や装飾を使わない

一次面接のお礼メールを送るときは、一般的なビジネスマナーを心がけることも重要です。メールには絵文字や顔文字、装飾などは使わないようにしましょう。絵文字や装飾は、相手に稚拙な印象やマナーがなってない人という印象を与えてしまいます。

3. 返信を求める内容にしない

お礼メールはあくまで面接のお礼を伝えるものです。返信を求める内容にせず、お礼を伝えて返信が必要ないような文面を心がけましょう。

返信を求める内容にすると、採用担当者の負担につながります。採用業務は激務であり、負担を増やすと逆効果になりかねません。

質問や疑問形式の文面を書かないことはもちろん、「お忙しいことと存じますので返信不要です」という一文をいれるとよりよいでしょう。

一次面接のお礼メールの書き方

一次面接のお礼メールを書くときは、下記の内容を入れるのがポイントです。

・件名:「◯月◯日 一次面接のお礼 (大学名)(名前)」

・宛先:企業名、部署名、役職名、担当者名(わからない場合は「採用ご担当者様」と記載)

・本文:挨拶、お礼、感想、締めの流れ

・署名:名前、大学名、電話番号、メールアドレス

お礼メールの例文

お礼メールを送る際、件名は面接のお礼メールであることと誰からのメールかが分かるようにします。また、最初に面接のお礼を伝えるようにしましょう。

基本的なお礼メールは、以下のような文章で構いません。

件名:◯月◯日 一次面接のお礼 (大学名)(名前)

株式会社◯◯

人事部 ◯◯様

お世話になっております。

本日◯時に一次面接をしていただいた、(大学名)の(名前)と申します。

本日はお忙しいところ、一次面接のお時間を割いていただき、誠にありがとうございました。

△△といった質の高いサービスや必要なスキル××についてお話を伺うことができ、

貴社に入社したいという思いが、より一層強くなりました。

まずは一次面接のお礼を申し上げたく、メールをいたしました。

末筆ですが、貴社の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。

——————

(名前)

(大学名)

電話番号:◯◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯

メールアドレス:◯◯◯@◯◯◯.com

——————

面接のお礼メールに関するよくある質問

面接のお礼メールを送ったことがない場合、お礼メールを送るにあたってさまざまな疑問が生じるでしょう。そこでここからは、面接のお礼メールに関するよくある質問に回答します。

疑問を解消して適切なお礼メールを作成しましょう。

面接のたびにお礼メールを送った方がよい?

必ずしも面接のたびにお礼メールを送る必要はありません。とはいえ、面接に対するお礼メールを送ることは好印象を与えられます。

注意点として、同じような内容で何度も送ることは逆効果です。なぜなら、面接が複数回行われる場合に同じ内容を送ると、しつこい印象になることもあるためです。

面接が2回程度であれば、都度送っても問題ありません。この際、同じ内容にならないように、面接の内容を踏まえて文面を工夫しましょう。

面接官が複数の場合は誰に送るのですか?

連絡を取っている採用担当者に送ります。何通にも分けて全員に送信をする必要はなく、代表である採用担当者のみに送りましょう。

「一人でも多くの面接官によい印象を持ってもらいたい」と思う気持ちもあるでしょう。しかし、複数人に同じ内容を送っても与える印象は変わりません。連絡を取っている採用担当者に対してのみ、お礼メールを送りましょう。

面接官の名前を忘れた場合はどうする?

名前が分からない場合は「面接ご担当者様」で構いません。むしろ、名前を間違える方が失礼にあたります。

名前が分からない場合やあやふやな場合は、宛名を「面接ご担当者様」にしましょう。

また、面接を担当した方のメールアドレスが分からないケースも少なくありません。

その際は採用担当の方へ送ります。

電話でお礼してもよい?

採用の時期は担当者が多忙である可能性は高いため、電話は避けます。なぜなら、電話の場合相手の忙しいタイミングで時間を取る可能性があるためです。

面接のお礼は、相手の都合がよいタイミングで対応できるメールが適しています。相手に配慮して、電話ではなくメールでお礼を伝えましょう。

もし、電話でお礼を伝えると「相手が配慮できない人」と逆効果につながる恐れがあります。

メールより手紙の方が効果的?

手書きの手紙は、メールより強い印象を与える可能性があります。そのため、必ずその企業に入りたいという気持ちを示す方法の1つです。

しかし、メールは送信すればすぐに相手に届くものの、手紙はポストに投函してから郵送されるため早くても次の日以降にしか届きません。選考が早い会社の場合、手紙が着くころには合否の連絡が終わっていることもあります。

手紙は強い印象を与えられるものの、届くまでに時間がかかる点はデメリットです。確実に選考前にお礼を伝えたい場合は、メールで伝えた方がよいでしょう。

インターンの際にもお礼メールを送る?

この記事で書かれたことを守って書けば、よい効果はあっても悪い影響を及ぼすことはありません。そのため、インターンであってもお礼メールを送ることはおすすめです。

とはいえ、どの会社にも当てはまるような定型通りの内容ならば効果はありません。インターンのお礼メールを送る際は、インターンでの体験や学びを本文に含めて、その企業に対してお礼メールを送っていることが伝わるアピール内容にすると効果的です。

とはいえ、インターンのお礼メールは必ず送らなければならないものでもありません。もし、文章作成に不安があり、逆効果になる可能性がある場合は送らない選択肢もあります。

内定式や内定者懇親会などの後にもお礼メールを出す?

基本的に出す必要はありません。なぜなら、内定式や内定者懇親会は、すでに内定をもらえているためです。

面接後のお礼メールはよい効果を期待でき、合否を迷っている際はお礼メールの効果で合格になる可能性があります。一方、内定式や内定者懇親会はすでに内定をもらえているため、選考に関する効果はありません。

あくまでも、感謝を示したいという気持ちを伝えたいときに出すことがおすすめです。

聞きたいことがあれば質問してもよい?

お礼メールで質問を送ることは避けます。

前述の通り、お礼メールを送る際は採用担当者の負担にならないように返信不要の内容を心掛けることが大切です。質問をすると、採用担当者は質問回答のためにメールを作成したり、電話をかけたりしなければなりません。

お礼メールは、お礼の気持ちを伝えるのみにしましょう。

聞きたいことがある際は、別途連絡を取って確認します。質問をする際は、時間を考慮して平日や昼間など業務時間内にしましょう。

返信が来たらどうすればよい?

返信を求める内容にしていなくても、丁寧な採用担当者からは返信をもらうことがあります。お礼メールに関する返信が来た場合は、簡潔に返信のお礼を伝えましょう。返信のお礼を伝えることで、よりよい印象を与えられます。

ただし、相手のメールに「返信不要です」と記載されている場合は返信不要です。別の機会で連絡を取ることがあった際に、軽くお礼を伝えるようにして、返信を送らないようにしましょう。

お礼を手紙で送ってもよい?

手紙で送ってもマナー違反になることはありません。手紙で送れば、自筆であるためより丁寧な印象を与えられます。

ただし、手紙で送ると届くまでに日数がかかります。場合によっては、面接結果が先に届くケースも珍しくありません。そのため、結果が早い企業の場合はメールが無難です。

手紙で送りたい場合は、「万が一行き違いになりましたら申し訳ございません。」と添えるとよいでしょう。

REALMEのAI面接で面接対策しよう

面接後はお礼メールを送ることで、採用担当へ好印象を与えられます。とはいえ、面接そのものでも好印象を与えることが大切です。

面接対策には、REALMEの活用がおすすめです。なぜなら、REALMEを利用することで以下のメリットが得られます。

・AI分析で自身の強みや弱みが分かる

・AI面接で志望企業の内定判定が分かる

・他の学生の解答データを閲覧できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

AI分析で自身の強みや弱みが分かる

AI面接を通したFBによって、客観的な自己分析が可能です。

対話内容によって14の項目が点数化され、その点数をもとに強みや弱みが表示されます。

面接で自己アピールをするためには、自身の強みや弱みの把握が大切です。自分を見つめ直すだけでなく、客観的な意見も受け入れることで、改めて強みや弱みを確認できます。自身の強みや弱みを把握すれば、面接対策につながります。

AI面接で志望企業の内定判定が分かる

20〜30分のAI面接では、客観的に自身の強みや弱みを把握できるだけでなく、内定判定を確認することも可能です。

これは、過去の合格者のデータをもとに、自身の結果が合格者と近いかを比較して、内定判定の可能性を数値化します。自身の現状確認ができて、志望企業の面接に向けた対策が可能です。

必ずしも数値通りの結果になるとは限りませんが、応募企業を絞る際にも活用できるでしょう。

他の学生の回答データも閲覧可能

REALMEの機能は、自分の結果を閲覧できるだけではありません。合格ラインの学生データも閲覧でき、比較して足りない部分を補えます。

REALMEは膨大な過去のデータをもとにしたAI面接が特徴です。AI面接の結果に加えて他の学生の回答データを知れば、合格のために自分に足りないものが見えてきます。

志望企業の面接に向けて、自分に足りないものを見直して、合格に近づきましょう。

一次面接のお礼メールを送っていい印象を与えよう!

一次面接のお礼メールは必ず送らなければいけないというわけではありませんが、送ることでていねいな印象を与えられる可能性があります。一次面接のお礼メールを送る時のマナーや注意点、例文なども押さえて、今後の就職活動に活かしてみてください。