面接で「自分をものに例えると」と聞かれたときに「答えは何が正解なのか分からない」と悩むこともあるでしょう。本記事では、面接官が「自分をものに例えると」と質問する意図について解説します。加えて、面接に活用できる回答例も紹介します。

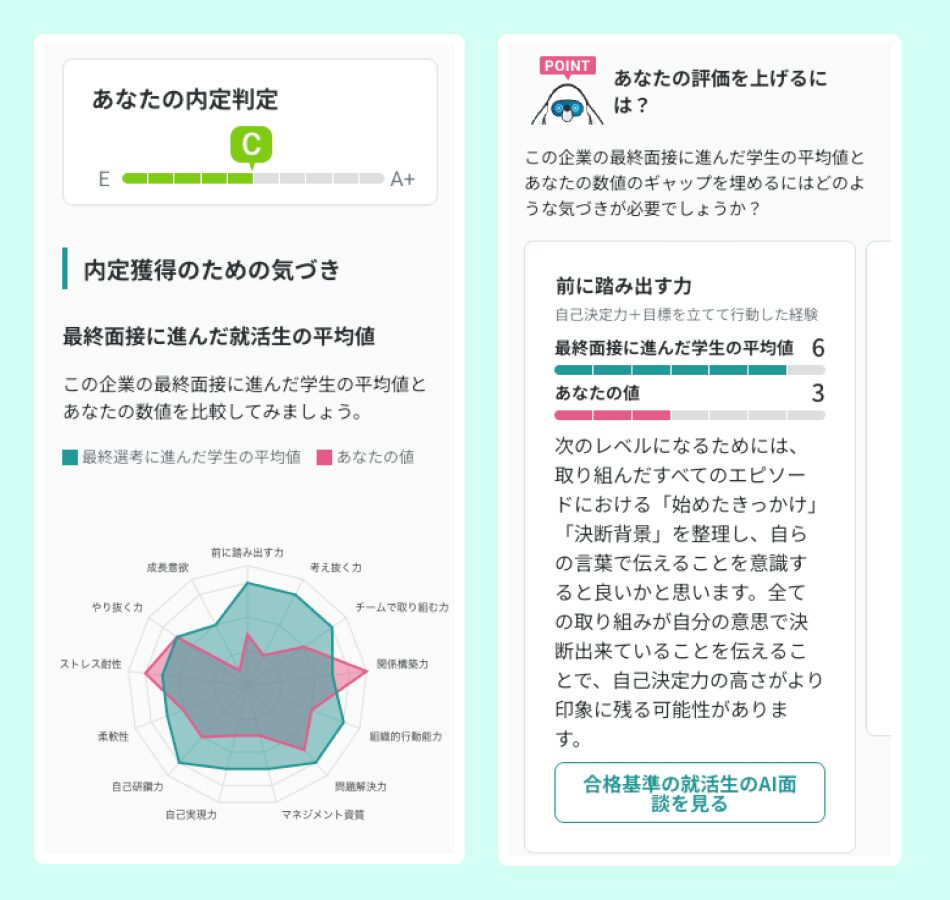

「自分をものに例えると?」をはじめ面接での受け答えが不安な人にオススメなのが「REALME」です。AI面接官と面接練習をして、志望企業の合格可能性診断と評価を上げるためのアドバイスを受けることができますよ。

面接官が「自分をものに例えると」と質問する意図は?

面接官が「自分をものに例えると」と質問する企業があります。ここでは、この質問をする意図を紹介します。質問されたときに、すぐに答えられるように意図をおさえましょう。

自己分析ができているか知りたい

1つ目の意図として、「自己分析ができているかを知りたい」があげられます。「自分をものに例えると」に答えるには、自分の性格や特徴を分析する必要があります。

自己分析をするときには、以下の視点から考えましょう。

- 自分の特徴

- 自分ができること

- 自分がどのような存在か

自分自身を客観視できれば、自分の特徴をものに表しやすくなります。日頃から、自身を客観的に見ることをおすすめします。

人柄や性格を知りたい

自己PRや志望動機などのように、一見採用とは直接的に関わりがなさそうな質問からは、学生の人柄や性格を知りたいと考えていることもあります。

「あなたをものに例えると何だと思いますか?」との質問に対する回答内容には、その人の人間性が反映されやすいでしょう。

何を選ぶのか、なぜそれを選んだのかという回答内容そのものだけではなく、咄嗟の質問に答える際の表情や言動からも、あなたがどのような人物であるのかを見ています。

よりマッチ度の高い採用をしたいと考える企業にとっては、学生の能力やスキルよりも人柄や性格、価値観などの方が重要です。それらを見極めるための手段として、このような質問をする意図があります。

瞬発力や発想力、対応力を見たい

「瞬発力や発想力や対応力を見たい」という意図も考えられます。

社会に出ると、不測の事態が起こり得るでしょう。想定外の状況に直面した際に、正しく判断し行動できる人材を企業は求めています。

企業は、質問を投げかけることで、想定外の事態に直面した際に柔軟な発想や表現のセンスがあるかを確認できます。

表現力や論理展開力を見たい

表現力や論理展開力を確認するために質問することもあります。「自分をものに例えると」という質問に正解はありません。答えのない質問でも、相手を納得させられるような説明ができるかを見ます。

社会に出ると、「分かりやすく伝える力」は重要です。特に、営業や接客業は説明するスキルが必要不可欠であり、質問されるケースが多い傾向にあります。

このように、発想を他人に伝える表現力や、物事を順序だてて論理的に説明できるかを見ることが意図の一つです。

リラックスさせるため

面接が始まってまもなくこの質問をされた場合は、緊張を和らげる意図の可能性があります。形式ばった質問ではないユニークな質問をすることで、場を和ませたり、学生をリラックスさせたりして素の部分を引き出す意図があります。

伝わりづらい例えをすると表現力に欠ける印象を与えてしまうため、あまり深く考えず自分の人柄を分かりやすく伝える機会と思い回答するとよいでしょう。

「自分をものに例えると」の質問がされやすい業界

どの業界や職種でもこの質問をされることはありますが、傾向として臨機応変な対応を必要としたり、クリエイティブな要素のある業界や職種に多いとされています。

具体的には以下のとおりです。

- クリエイティブ系:独創性や表現力が評価されるため、ユニークな視点や表現力、言葉選びのセンスなどが重視される。

例:テレビ業界、音楽・芸能業界・広告業界・デザイナー・ライターなど

- 接客、営業系:臨機応変な対応が求められる業界や職種では他社とのコミュニケーション力が求められます。自分のことを伝わりやすく説明できるかがポイントです。

例:ホテル業界、航空業界、アパレル販売、飲食店など

- 企画、マーケティング職、もの作り:商品の魅力を伝える力や、さまざまな観点からアイデアを出すことが多い職種の場合も出題の可能性が高いでしょう。例えばお菓子業界の場合「自分をお菓子に例えると」のような業界の商品とからめて聞かれることもあります。

例:自動車メーカー、製造業、商品の企画・開発、SNSマーケターなど

業種や職種によって質問の意図が変わるため、業界に合わせた回答を準備するとよいでしょう。

「自分をものに例えると」に対する回答の作成方法

面接では頻出する定番の質問があり、それらの回答は事前に用意して臨む人が多いでしょう。しかし、どんなに回答を用意していても、想定外の質問をされることもあるのが面接です。

本番で咄嗟の質問に対しても冷静な対応ができるよう、「自分をものに例えると?」と聞かれた際の回答も作成しておきましょう。作成方法は以下を参考にしてみてください。

アピールしたい自身の強みや長所を選ぶ

自己分析から見つけた自分の強みの中で最も面接官にアピールしたい長所を1つ選びましょう。

自分の強みや長所と関連づけると一貫性が生まれます。自分のことを面接官に理解してもらいやすくなる点もメリットです。ただし、回答同士が矛盾しないように注意しましょう。

例えるものを具体的に考える

自分の性格や特徴、持っているスキルなどから、自分を例えるものを具体的に考えてみましょう。

ものの形状や使用用途、人が持つ一般的なイメージなど、ものの特徴を多角的に分析することが大切です。そのうえで、自身の長所や強みと関連付けられる特徴を持つものを探し出し、自分に当てはめてみましょう。

自分がアピールしたい点をより強くアピールできるようなものに例えると、より効果的です。

日頃使っている筆記用具や食べ物など何でも構いません。自分の強みと結びつく特徴を持つものを考えてみましょう。

根拠となるエピソードを盛り込む

根拠となるエピソードをはっきり伝えることで、信憑性を高められます。

エピソードにはスキルや長所、あなたの人柄などが表れた経験を含めましょう。これらを混ぜることで説得力のある内容になります。

入社後の活かし方で締める

回答の締めとして、ものに関連づけた長所が会社でどのように役立つかを伝える必要があります。単に自身の強みや長所をアピールするだけでは、よい印象は与えられません。入社後にその長所やスキルをどのように活かすのかをアピールして、その企業に必要な人材であることを伝えます。

この際、企業の事業内容や業務内容に合わせることが大切です。どの企業にも当てはまる内容は、印象に残らないどころか志望度が低いと思われる可能性があります。

「自分をものに例えると」の回答におけるポイント

「自分をものに例えると何だと思いますか?」と聞かれた際の回答におけるポイントをいくつか紹介します。自由度の高い質問だからこそ、ポイントを押さえて回答することで、より効果的な自己アピールにつながるでしょう。

誰でも知っている身近なものに例える

1つ目のポイントは「誰でも知っている身近なものに例える」ことです。

面接での回答はオリジナリティが重要です。しかし、自分だけが知っている完全オリジナルのものでは面接官に伝わりません。そのほか、特定の人にしか伝わらない凝ったものに例えることも控えましょう。

誰もが想像できるものに例えることで、面接官からの親近感や好印象にもつながります。

論理的な説明を簡潔に行う

2つ目のポイントは、「論理的な説明を簡潔に行う」ことです。内容に説得力を持たせるためには、なんとなくで選んで抽象的な説明をしたのでは良い評価につながりません。そのものを選んだ理由を論理だてて説明し、説得力を持たせる必要があります。

相手に分かりやすく論理的に、かつ簡潔に伝えるためには、PREP法を用いるとよいでしょう。

結論から述べるPREP法なら、「自分をものに例えると何なのか」「その根拠」を、面接官に分かりやすく説明できます。

ジャンルを絞った質問に備える

3つ目のポイントは、「ジャンルを絞った質問に備えておく」ことです。実際に面接で聞かれる際は、大まかに「あなたをものに例えると何だと思いますか?」と質問されるとは限りません。色や動物などジャンルを絞って質問される場合もあります。そうした質問にも備えた対策をしておきましょう。

アピールしたいポイントを表す、核となるキーワードを持っておくことで、質問のパターンが変わっても柔軟に対応しやすくなります。

たとえば自分の強みが協調性であるならば、周りの空気を良くする空気清浄機やどんな色とも馴染みやすいグレー、コミュニケーション能力の高いイメージがある犬などに例えられるでしょう。

ほかの人と被った際の対応を考えておく

4つ目のポイントは、「ほかの人と被った場合の対応を考えておく」ことです。

ほかの就活生と差別化を図ることは、就活においてもっとも大切なポイントといえます。自分をものに例える回答においても、周りと差別化が図れるよう対策しておかなければなりません。

特に集団面接の場合、前の人と回答が被る可能性があるでしょう。そうした場合の対応を事前に考えておかなければ、いざ本番でそうした場面になったとき、頭が真っ白になってしまう恐れもあります。

あまりにもありきたりなものは避ける、回答やエピソードは複数用意しておくなどの対策をして臨みましょう。万が一被ってしまったとしても、冷静に自信を持って回答することが重要です。

「自分をものに例えると」の回答における注意点

「自分をものに例えると」と聞かれた際には、以下の点に注意しましょう。

- よくある答えにしない

- 無理やり笑わせようとしない

- イメージが浮かびにくいものを選ばない

- ものの説明を長くし過ぎない

- ほかの質問への回答との矛盾を避ける

- ネガティブなイメージにならないようにする

それぞれについて詳しく解説します。

よくある答えにしない

「自分をものに例えると」という質問に正解はありません。しかし、よくある答えを選択しないようにしましょう。なぜなら、よくある答えを選ぶと印象に残りにくくなるためです。

例えば、協調性をアピールする「潤滑油」や吸収力をアピールする「スポンジ」はよく使われる答えです。面接官は何人もの面接をするため、他の学生と同じ回答をすると印象に残りづらいでしょう。

無理やり笑わせようとしない

無理にユーモアを入れ込む必要はありません。

前述の通り、よくある答えはNGです。しかし、他の人と差別化しようと考えた結果、ユーモアに走る人がいます。

ユーモアに走ってはいけないわけではありません。しかし、ネタが盛り込まれすぎた内容は逆効果を与える恐れがあります。

「印象に残るように」と無理に笑わせようとするのではなく、自分の強みがアピールできる回答を意識しましょう。

イメージが浮かびにくいものを選ばない

イメージが浮かびにくいものに例えることも避けましょう。特に、水や空気などイメージが漠然としたものを選ぶことは避けます。

水や空気は、イメージが漠然としていたり「もの」という概念からずれていたりします。逆効果になるとは限らないものの、具体的なジャンルの指定がない場合は、概念や触れられない例えは避けましょう。

ものの説明を長くし過ぎない

この質問を通して企業側が知りたいのは、回答者自身のことです。例えるものの説明は長くし過ぎず、特徴を簡潔に述べるまでに留めましょう。

「なんでも吸収するスポンジのように~」や、「リズムを崩さず時を刻む時計のように~」など、一言で簡潔に伝えるだけで充分です。

面接官は、この質問に対する回答からあなたの人柄や論理的に説明できる力があるかどうかを見ています。

自分を例えるものを選んだ理由と裏付けとなるエピソードを重点的に話すようにしましょう。

ほかの質問への回答との矛盾を避ける

面接では、自己PRや長所など自分自身のことを聞かれる質問が頻出します。それらの回答と、自分をものに例える質問の回答内容が矛盾しないよう気を付けましょう。

自分の長所として「慎重さ」を挙げているにもかかわらず、ここで「行動力があること」をアピールするようなものに例えた回答をすると、話に一貫性がないと思われてしまいます。

ESの提出から最終面接まで、面接全体を通して一貫性のある回答を心がけることが大切です。

ネガティブなイメージにならないようにする

短所から例えるものを選んで、ネガティブな答えを出すことはNGです。なぜなら、ネガティブな答えを出してもアピールはできないためです。

就活で内定を勝ち取るためには、自身の強みや長所を伝えて、その企業に必要な人材であることをアピールしなければなりません。ネガティブなイメージを伝えても、アピールはできず内定には近づけません。

「自分をものに例えると」の質問の回答を考える際は、長所や強みから例えるものを選びましょう。

回答のキーになる強みの例

自分をものに例えるときは自分の長所や強みを活かしたものに例えることが重要です。例えば以下の4つは自分をものに例えるときにアピールできる特徴です。

- 柔軟性

- 協調性

- 計画性

- 忍耐力

特徴に合わせた回答例をご紹介します。

柔軟性

柔軟性は臨機応変に対応できる力や、ひとつの考えに固執せず状況に応じて適切な行動を取る性質、を指します。環境の変化が激しい業界や接客など多くの人と関わる業界では特に評価されやすい強みといえます。柔軟性をアピールする場合は「形や用途が変わる」「環境への適応力がある」などのイメージがあるものを選ぶとよいでしょう。

例

- 観葉植物:成長するにつれて、さまざまな環境に対応できる

- 折り畳み傘:必要なときにさっと機能し、持ち運びやすく場所を選ばない

- カメレオン:環境に合わせて変化できる、適応力の高さ

協調性

協調性は特にチームワークを重視する職場では評価の対象となります。「周囲と協力できるか」「人間関係を円滑に築けるか」が非常に重要だからです。協調性とは単に言いなりになることではなく、他人の意見を尊重し調整できる性質のことです。

ものに例えて協調性をアピールするときは「調和」「協力」のキーワードで考えてみましょう。

例

- 白米:どのようなおかずでも合う、粘り強い

- 空気清浄機:見えないところで空気を整える

- ゾウ:温厚で仲間想い。家族愛や群れの絆が強い。

計画性

「計画性」もアピールポイントとなります。長期目標に向かって着実に物事を進められる人はどのような業界でも重宝される人材です。時間管理やリスク管理が得意な人や限られた時間で成果を出せる人は計画性があるといえます。

計画性をアピールするなら「管理するもの」「効率をあげるもの」を選ぶとよいでしょう。

例

- 時計:時間に正確で着実に前へと進む

- 地図アプリ:目的地に向かって道筋を描き、ルート変更にも対応できる(柔軟性+計画性)

- 回遊魚:効率よく移動するため、計画的にルートを決めて泳ぐ

忍耐力

忍耐力もものに例えてアピールできるポイントのひとつです。辛いことや苦しいことにも負けず、粘り強く努力できる人はどのような業過でも評価されるでしょう。「負けず嫌い」「ストレスに強い」「責任感がある」などの特徴に当てはまる人は忍耐力があるといえます。

忍耐力をアピールするときは、「粘り強さ」「時間をかけて成果がでること」を意識して選ぶとよいでしょう。

例

- もち:練り上げられた粘り強さ

- ぬか漬け:手間と時間をかけることで旨みを栄養素がアップする

- 亀:コツコツ努力することや確実に達成する(うさぎと亀の物語のイメージ)

上記以外の長所と対応物一覧

前述したもの以外にも、長所として挙げられる性質はあります。

以下で長所の例と、対応するものや動物を一覧表にしました。

| 長所 | 例えるもの |

| 主体性 | ロボット掃除機・エアコン・タイヤ・方位磁石など |

| 素直さ | クッション・多色ボールペン・タオル・自転車など |

| サポート能力 | スマートフォン・電子レンジ・充電器・レモンなど |

| 行動力 | カッターナイフ・イルカ・ズボン・飛行機など |

| 集中力 | 携帯用カイロ・イノシシ・雨・大木など |

自己分析の結果に合わせて対応するものとエピソードをあらかじめ用意しておけば、いざ面接のときに類似した質問が来たときにも、対応が可能です。

「自分をものに例えると」の回答例

いざ、自分をものに例えてみようとしても思いつかないという方もいるのではないでしょうか。

ここからは、「自分をものに例えると」の回答例を4つ紹介します。自分をものに例えることが難しい方は、回答例を参考にしましょう。

日用品

日用品は、種類が多岐にわたるため例えやすい「もの」の1つです。あなたが身につけている腕時計や、傘などもよいでしょう。

ものは、あなたの強みや長所と照らし合わせられるものを選んでください。以下の回答例は、クッションで「素直さ」や「柔軟性」をアピールしています。

| 【回答例】私をものに例えるなら、クッションです。クッションは、使う人や用途によって形が変化します。クッションのように、柔軟な対応と素直に人の意見を聞ける点が私の強みです。大学の部活では、私の意見を押し通すのではなく周囲の意見を聞き入れながら課題解決に取り組んできました。仕事においても、自分の意見だけでなく、さまざまな意見を聞くことを大切にしたいと思います。 |

文房具

文房具も日用品と同様、種類が多く例えやすいものです。例に使われやすい文房具は、以下の通りです。

- シャープペンシル

→何度折れてもめげない強さをアピール - ボールペン

→日々の記録に欠かせない頼られる存在であることをアピール - はさみ(カッター)

→自身の意見をはっきりいえるとアピール

以下の回答例は、接着剤接着剤で「協調性」をアピールしています。

| 【回答例】私をものに例えるなら、接着剤です。接着剤は、さまざまな素材を接着し繋げる役割があります。大学時代参加したボランティアでは、初めて顔を合わせる人たちと一緒に活動しました。最初は、ひとりひとりバラバラに作業をしていましたが、多くの意見を聞き入れ周囲をまとめました。その結果、協力し合いながら1つの目標を達成できました。ボランティア活動で培った経験をもとに、どのような状況においてもチームをまとめ目標を達成したいと思います。 |

食べもの

食べもののうち、素材や調味料も例えに使えます。例えば、ジャガイモであれば、多くの国で使われる食材であるため環境の変化にも臨機応変に対応できる点をアピールできます。素材などの単体ではなく、漬物のような食品に例える場合、時間をかけて美味しくなる特長から努力家としてのアピールが可能です。

また、用途や育つ過程・味だけでなく見た目の特徴も取り入れるとよいでしょう。以下の回答例は、ゴボウを使って「根性がある」や「努力家」であることをアピールしています。

| 【回答例】私をものに例えるなら、ゴボウです。ゴボウは、目立つ存在ではありませんが地中へ地道に根を張ります。私は、学生時代英語が苦手でした。しかし、将来を見据えたときに英会話ができれば仕事の幅が広がると感じ、毎日かかさず3時間英語の勉強を続けました。その結果、英検2級を取得できました。困難な課題に直面しても、ゴボウのように根を張り地道な努力を惜しまず乗り越えていきたいと思います。 |

電化製品

電化製品も、例えやすいものです。スマートフォンやパソコン、エアコンなど日常的に使用する電化製品が活用できます。

- スマートフォン

→何でもできる能力をアピール - パソコン

→アップデートできる吸収力をアピール - エアコン

→気温に応じた機能が臨機応変に対応できる能力をアピール

ただし、電化製品は長所や自己PRとの関連づけが難しいものもあるため、前もって回答を考えておくことが大切です。

以下の回答例は、冷蔵庫を使って、多くの知識を蓄えられることや冷静に対応できる能力をアピールしています。

| 【回答例】私をものに例えるなら、冷蔵庫です。冷蔵庫は、多くの食品を保存できる存在です。学生時代は、他の誰よりも負けないという気持ちで多くのことを勉強してきました。部活動においては常に冷静に対応していたため、欠かせない存在といわれてきました。大学で学んだことを活かしながら、新たな知識をたくさん入れるだけでなく、想定外の事態にも冷静に対応したいと思います。 |

動物

動物は面接官もイメージしやすく、自分を例える際に適します。ただし、マニアックな動物は面接官が分からない可能性もあるため、メジャーな動物に例えましょう。

例として、使われやすい動物は以下の通りです。

- 犬

→コミュニケーション能力をアピール - ライオン

→リーダーシップをアピール - オオカミ

→協力性をアピール

| 【回答例】私をものに例えるなら、犬です。犬はとても人懐っこく、コミュニケーションが得意な動物です。私もコミュニケーションを大切にしており、周りの人々と良好な関係を築けるよう努めています。大学にて4年間続けたボランティア活動では、メンバーのやりたいことや意見を尊重し、お互いが気持ちよく議論できるようにコミュニケーションの仕方を工夫していました。ボランティア活動で学んだことを活かして、入社後も目標遂行のためにチームプレイを大切にしたいと考えます。 |

「自分を動物に例えると」の質問についてより詳しくは、以下の記事を参照してください。

企業が面接で「自分を動物に例えると?」と聞く理由は?例える動物の探し方や回答例を紹介

色

ジャンルを絞った質問パターンとして、「あなたを色に例えると?」という質問もよく見られます。

単に好きな色を選ぶのではなく、自分を表すのに適したイメージの色を選びましょう。

色にはさまざまな種類がありますが、それぞれが持つイメージを一部紹介します。

赤→情熱

青→冷静

黄→輝き

緑→平和

ピンク→可愛さ

黒→シック

白→純粋

以下の回答例は、青の持つイメージ「冷静さ」を使って、冷静な判断ができることをアピールしています。

| 【回答例】 私を色に例えるなら青色です。青は冷静なイメージがあり、どのような場面でも冷静な判断を心がけている私に当てはまると考えています。 私はアルバイト先のコンビニでバイトリーダーを務めており、近くでイベントがあって通常の混雑時より遥かに混雑したとき、冷静に状況を判断して落ち着いて他のアルバイトに指示を出し、乗り越えたことがあります。 「おかげであれだけ混雑していてもクレームやトラブルが発生することなくスムーズに乗り越えられた」と店長にも褒めていただきました。 入社後も常に冷静さを失わず、さまざまな業務に取り組み貴社に貢献したいと考えています。 |

「自分を色に例えると」の質問についてより詳しくは、以下の記事を参照してください。

「自分を色に例えると」の質問の意図とは|回答のコツと例文を紹介

REALMEで自分を知り適切な「もの」に例えよう!

「REALME」とは、株式会社ABABAが提供するサービスです。企業の最終面接に進んだ就活生の回答を参考にできたり、AIとの面接をもとに内定判定を確認できたりします。ここでは、「REALME」の特徴について解説します。

自分の強みや弱みなど自分を客観視できる

自分をものに例えるときは、自分の強みと弱みに関する分析が欠かせません。

「REALME」ではAIと面接をして、自分の強みや弱みなどを客観的に確認できます。20分〜30分程の面接を行ったのちに、就活生において重要とされる35項目についてAIが点数化してくれます。この結果をもとに、自分の現状や強み・弱みを把握できるでしょう。

合格ラインの学生の自己分析が見られる

「REALME」では合格ラインに達した学生の自己分析を閲覧できます。志望企業の合格ラインを突破した就活生のエントリーシートを参考にすることで、自分の志望動機や質問への回答をブラッシュアップできるでしょう。

自分の課題を明確にしつつ、志望企業の内定判定を向上させられます。

志望企業の内定判定を確認できる

いくら万全な対策をたてていても、本当に志望企業に内定がもらえるかと不安に思うこともあるでしょう。

「REALME」は、志望企業の内定判定を確認できる点も魅力の1つです。

株式会社ABABAが保有する多くのデータから、合格ラインを突破した就活生の平均能力と比較し内定判定を算出してくれます。

自分の現時点での評価をもとに、面接内容や回答を改善できるでしょう。

自分をアピールできる「もの」を選んで印象アップ!

就活で「自分をものに例えると」と聞かれたときは、自分を効果的にアピールできるものを選びましょう。自己分析をして、長所や自己PRに関連づけられるものを選ぶことがポイントです。

自分をアピールできるもの選びに悩む方は、「REALME」を活用しましょう。「REALME」では、面接の回答作成や面接練習が可能です。自分の作った回答を見直したり、面接練習を通して内定の可能性を高めたい人はぜひ活用してみてください。