「DTFA(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー)って倍率が高くて自分じゃ本選考突破は難しいかも……」

そうお悩みの就活生の方向けに、実際にDTFA(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー)の本選考を突破し、内定を獲得した26卒の方にインタビューを行い、選考突破のコツや内定獲得のための対策方法を伝授していただきました!

DTFAの本選考体験談を教えてくださった方

- 26卒

- MARCH

- 経済学研究会

- 長期インターン

- M&A志望

DTFAで話していたガクチカ・志望動機

DTFAのガクチカ

私が学生時代に最も力を入れたのは、経済学研究会でのM&A事例分析プロジェクトです。チームリーダーとして10名のメンバーを率い、日本企業の海外M&A失敗事例を分析しました。当初はメンバー間で分析手法に関する意見の相違があり、プロジェクトが停滞していました。そこで私は個別面談を実施し、各メンバーの強みを活かした役割分担を再構築しました。また、週次の進捗確認会議を設け、課題の早期発見と解決を図りました。結果として、学内発表会で最優秀賞を受賞し、論文は学会誌に掲載されました。この経験から、チームマネジメントの重要性と、困難な状況でもメンバーと協力して成果を創出する力を身につけました。

DTFAの志望動機

私がDTFAを志望する理由は、日本企業のM&Aや事業再編を通じて、企業価値向上と経済成長に貢献したいと考えるからです。学生時代のM&A事例分析を通じて、戦略的な意思決定が企業の将来を大きく左右することを実感しました。DTFAは2,000名規模のファイナンシャルアドバイザリー組織として、国内最大級の案件に携わる機会があり、若手のうちから責任のある仕事を任せていただける環境があります。特に、M&A、企業価値評価、事業再編といった幅広い領域でワンストップサービスを提供している点に魅力を感じています。入社後は企業価値評価業務から始めて、将来的にはM&Aアドバイザリー業務で企業の戦略的意思決定を支援したいと考えています。

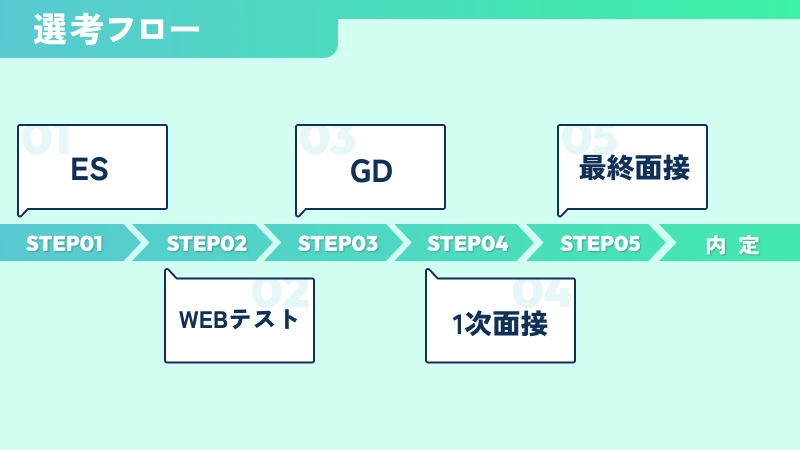

DTFAの本選考の選考フロー

ES・webテスト

エントリーシートでは志望動機、ガクチカ、困難を乗り越えた経験、将来のキャリアビジョンについて問われました。FAS業界への理解度と論理的思考力が重視される印象でした。webテストは一般的なSPIレベルで、特別な対策は不要でした。ES提出から約1週間で結果通知があり、比較的早いレスポンスでした。

グループディスカッション

6名1グループで製造業企業のM&A戦略について検討するケース問題に取り組みました。60分という限られた時間の中で、論理的思考力とチームワークの両方が評価されました。MECEフレームワークを活用した分析力と、メンバー全員の意見を引き出すファシリテーション能力が求められました。社員の方からは戦略の論理性について鋭い質問をされました。

1次面接

マネージャーレベルとシニアコンサルタントの方による30分程度の面接でした。ESの内容を中心に深掘りされ、特にFAS業界への志望理由とM&Aに関する基礎知識について詳しく問われました。激務に対する覚悟やストレス耐性についても確認されました。面接官の方々は親身で、学生の良い部分を引き出そうとする姿勢が印象的でした。

最終面接

パートナークラスの方との45分程度の面接で、経営者視点での質問が中心でした。FAS業界の将来性やDTFAの強みと課題について自分なりの見解を求められました。最近のM&Aニュースに対する意見や、コンサルタントに必要な資質についても問われました。内定に対する意思確認も含めて、総合的な人間性を評価される場でした。

DTFAの本選考ES

設問①

志望動機

この設問では、なぜFAS業界を選んだのか、その中でもなぜDTFAなのかを明確に区別して記載することを心がけました。学生時代のM&A事例分析の経験を起点として、企業の戦略的意思決定に関わりたいという動機を説明しました。DTFAの2,000名規模という組織力と、若手に責任ある仕事を任せる文化に言及し、他のFAS企業との差別化を図りました。また、入社後の具体的なキャリアプランも含めることで、長期的な視点を持っていることをアピールしました。

設問②

学生時代に力を入れたこと

経済学研究会でのM&A事例分析プロジェクトについて記載しました。チームリーダーとしての役割と、メンバー間の意見対立という困難をどう乗り越えたかを具体的に説明しました。個別面談や進捗管理といった具体的な施策を示すことで、問題解決能力をアピールしました。最終的な成果として学内発表会での受賞と学会誌掲載を数値的な結果として示し、説得力を高めました。この経験がDTFAでのチームワークにどう活かせるかという観点も含めました。

設問③

困難を乗り越えた経験

研究会プロジェクトでの困難をより詳しく記載しました。メンバー間の分析手法に関する意見対立という具体的な困難と、それに対する私の対応を段階的に説明しました。個別面談での各メンバーの本音の聞き取り、強みを活かした役割再分担、定期的な進捗確認といった解決プロセスを詳述しました。この経験から学んだリーダーシップの在り方と、チーム運営の重要性について触れ、FAS業界の激務環境でもチームと協力して成果を出せることをアピールしました。

設問④

将来のキャリアビジョン

10年後のキャリアビジョンとして、M&Aアドバイザリー分野のスペシャリストになることを掲げました。入社後の具体的なステップとして、まず企業価値評価業務でファイナンシャルアドバイザリーの基礎を身につけ、その後M&Aアドバイザリー業務で戦略的な案件に関わりたいと記載しました。DTFAでの経験を通じて習得したいスキルとして、財務分析力、戦略思考力、クライアントマネジメント能力を挙げました。将来的には日本企業の海外展開支援にも携わりたいという長期的な目標も示しました。

DTFAの本選考グループディスカッション

聞かれた内容

グループディスカッションでは「ある製造業企業のM&A戦略について検討せよ」というケース問題に取り組みました。与えられた企業情報から事業環境を分析し、M&A戦略の方向性を検討することが求められました。議論の進行では、まず現状分析から始めて課題を特定し、M&A戦略の選択肢を検討した上で、最適な戦略を選択するという流れで進めました。私はファシリテーター役を担当し、MECEフレームワークを活用して論点を整理しました。メンバー全員が発言できるよう配慮し、異なる意見についても建設的に議論を進めることを心がけました。

発表後の質疑応答では、社員の方から「なぜその戦略を選んだのか」「他の選択肢との比較はどうか」「実行時のリスクをどう考えるか」といった論理性を重視した質問をされました。数値的な根拠を示しながら回答することが重要でした。

逆質問

グループディスカッション後の質疑応答では、実際のM&A案件での意思決定プロセスについて質問しました。特に、複数の戦略オプションがある場合の優先順位付けや、クライアントとの合意形成の進め方について具体的に教えていただきました。また、若手コンサルタントがプロジェクトでどのような役割を担うのかについても質問し、入社後のイメージを具体化することができました。

DTFAの本選考1次面接

聞かれた内容

1次面接では自己紹介から始まり、ESに記載した内容について深掘りされました。志望動機については、なぜFAS業界を選んだのか、DTFAの魅力は何かという点を詳しく問われました。学生時代に力を入れたことでは、プロジェクトの具体的な進め方や困難をどう乗り越えたかを詳細に説明することが求められました。M&Aに関する基礎知識についても確認され、企業価値評価の手法や最近のM&A動向について自分なりの見解を述べました。

激務に対する覚悟についても重点的に聞かれ、ストレス耐性の具体例や困難な状況での対処法について説明しました。他社の選考状況についても質問され、DTFAへの志望度の高さを測られている印象でした。面接全体を通じて、技術的な深い知識よりも、学ぶ姿勢や論理的思考力、そして人間性を重視している感覚でした。

逆質問

1次面接の逆質問では、DTFAの強みや他社との差別化ポイントについて質問しました。特に、2,000名規模の組織としてのシナジー効果や、若手育成への取り組みについて詳しく教えていただきました。また、実際の案件での役割分担や、マネージャーレベルになるまでのキャリアパスについても質問し、将来のイメージを具体化することができました。働く環境やワークライフバランスへの取り組みについても確認し、長期的に働ける環境かどうかを見極めようとしました。

DTFAの本選考最終面接

聞かれた内容

最終面接ではパートナークラスの方との面接で、より戦略的・経営的な視点での質問が中心でした。これまでの選考を通じてDTFAへの志望度に変化があったかを確認された後、FAS業界の将来性について自分なりの見解を求められました。DTFAの強みと課題についても問われ、企業研究の深さが試されました。最近気になったM&Aニュースについて聞かれ、そのM&Aを戦略的観点からどう評価するかという高度な質問もありました。

コンサルタントに必要な資質について問われた際は、論理的思考力、コミュニケーション能力、学習意欲を挙げ、それぞれについて自分の経験と結び付けて説明しました。10年後のキャリアビジョンについても詳しく聞かれ、DTFAでの経験をどう活かしていきたいかを具体的に述べました。最終的には内定を出した場合の入社意思について確認され、他社との比較も含めて率直に答えました。

逆質問

最終面接の逆質問では、DTFAが今後注力していく事業分野や戦略について質問しました。パートナーの方からは、デジタル関連のM&Aや、ESG投資に関連した案件が増えているという貴重な情報を教えていただきました。また、優秀なコンサルタントの特徴や、パートナーから見た理想的な若手像についても聞くことができました。DTFAで働く魅力ややりがいについても質問し、長期的なキャリア形成への不安を解消することができました。

DTFA内定までの流れ

面接結果の通知方法

DTFAの選考結果通知は非常にスピーディーでした。ESの結果は提出から約1週間後にメールで通知され、合格の場合は次の選考の詳細案内も同時に送付されました。webテストの結果は当日中にメールで通知されました。グループディスカッションの結果は実施から約5日後にメールで通知があり、1次面接の日程調整についても併せて案内がありました。1次面接の結果は面接から約4日後にメールで通知され、最終面接の案内も同時に届きました。

最終面接の結果については、面接から約5日後にメールで内定の連絡をいただきました。内定者懇談会や入社前研修の詳細案内も同時に届き、入社に向けた準備が始まりました。

内定承諾はしたか?その理由は?

私はDTFAの内定を承諾しました。決め手となったのは、まず業界トップクラスの案件経験機会があることでした。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザリー組織として、国内最大級のM&A案件に若手のうちから関わることができる環境は、他では得られない貴重な経験だと感じました。

早期内定による安心感も大きな要因でした。夏の段階で内定をいただけたことで、その後の就職活動を余裕を持って進めることができ、他社との十分な比較検討も可能でした。成長機会の豊富さも魅力的で、入社1年目からクライアントとの直接やり取りや企業価値評価の実務に携わることで、幅広いスキルを身につけられると確信しました。

選考を通じてお会いした社員の方々の人間的魅力も決め手の一つでした。激務の中でも前向きに仕事に取り組む姿勢や、後輩育成への真摯な取り組みに感銘を受けました。国際的なDeloitteネットワークを活用したグローバル案件への参画機会や、将来的な高い市場価値も考慮し、総合的に判断してDTFAが最適な選択だと結論づけました。

選考全体を通しての感想

DTFAの選考は非常に効率的で、学生の能力を多面的に評価してくれる素晴らしいプロセスでした。他社と比較して圧倒的にスピーディーな選考フローで、各ステップで何を見られているかが明確でした。理論だけでなく実務的な視点を重視し、スキルだけでなく人間性も評価してくれる点が印象的でした。

面接官の方々は皆さん親身で、学生の良い部分を引き出そうとしてくれる姿勢が一貫していました。逆質問の時間も十分に確保してくれ、業界のリアルな話も包み隠さず教えてくれました。不明な点があれば丁寧に説明してくれ、双方向のコミュニケーションを重視している印象でした。

一方で、短期間での選考のため準備時間が限られることや、FAS業界の専門知識習得が必要であること、論理的思考力が強く求められることなど、大変な面もありました。しかし、これらの準備を通じてM&Aや企業価値評価についての知識が深まり、論理的思考力とプレゼンテーション能力も向上しました。自分のキャリアビジョンもより明確になり、就職活動全体にとって非常に有意義な経験となりました。

DTFAの本選考突破のコツ

DTFAの本選考を突破するためのコツ

DTFAの選考を突破するために最も重要なのは、FAS業界の基礎知識をしっかりと身につけることです。M&A、企業価値評価、財務デューデリジェンス、事業再編などの基本概念を理解し、最近のM&Aニュースについても自分なりの見解を持てるよう準備することが必要です。日経新聞のM&A関連記事を毎日チェックし、DTFAの公式サイトの案件紹介ページも熟読することをお勧めします。

論理的思考力の強化も欠かせません。ケース面接の対策として、フェルミ推定の基本的な考え方やMECEフレームワークの活用方法を身につけ、数値的根拠に基づいた論理展開ができるよう練習を重ねることが重要です。相手に分かりやすく説明する能力や、時間内にまとめる力も同時に鍛える必要があります。

企業研究については、DTFAと他のBig4 FASとの違いを明確に理解しておくことが大切です。各社の強み領域、案件実績、組織体制、研修制度、キャリアパス、企業文化などを比較検討し、「なぜDTFAなのか」という質問に明確に答えられるよう準備してください。

ESでは一貫性を保つことが何より重要です。

志望動機、ガクチカ、困難を乗り越えた経験、将来のキャリアビジョンがすべてつながりを持つよう構成し、面接で深掘りされても矛盾なく答えられるよう準備することが必要です。

DTFAを受ける人へのアドバイス

これからDTFAを受ける方には、早期行動の重要性を強調したいと思います。DTFAは夏から選考が始まるため、他社よりも早い準備が必要です。3年生の春頃から業界研究を開始し、夏のインターンシップにも積極的に参加することをお勧めします。

実践的な準備としては、グループディスカッションの練習を重ね、各面接段階に応じた逆質問を準備することが大切です。1次面接では現場の業務について、最終面接では戦略的・経営的な観点からの質問ができるよう、面接官の立場を考慮した準備をしてください。

メンタル面の準備も重要です。激務に対する覚悟と理由を明確にし、ストレス耐性の具体例を準備してください。困難を乗り越えた経験を整理し、長期的なキャリアビジョンも明確にしておくことが必要です。

効率的な情報収集のため、OB・OG訪問で現場の生の声を聞いたり、就活サイトの体験記を参考にしたりすることも有効です。内定者のnoteやブログも参考になりますので、積極的に情報収集を行ってください。

最後に、DTFAは人を大切にする企業文化があります。技術力だけでなく、チームワークやコミュニケーション能力も重視されるため、これまでの経験でチームで協力して成果を上げた経験があれば積極的にアピールしてください。

まとめ

DTFAの選考は効率的で学生に寄り添った素晴らしいプロセスでした。スピーディーな選考フローと透明性の高い評価基準により、学生は安心して選考に臨むことができます。FAS業界の基礎知識習得と論理的思考力の強化、そして企業研究の徹底が選考突破の鍵となります。

選考を通じて、DTFAが単なる激務の職場ではなく、優秀な人材が切磋琢磨しながら成長できる環境であることを実感しました。2,000名規模の組織力を活かした大型案件への参画機会や、若手に責任ある仕事を任せる文化は、他では得られない貴重な経験を提供してくれます。

これからDTFAを受ける方には、十分な準備と強い意志を持って挑戦していただきたいと思います。FAS業界への明確な志望理由と、DTFAで実現したいキャリアビジョンを持って臨めば、必ず良い結果につながると確信しています。日本経済の最前線で活躍する機会を得られるよう、全力でサポートしています。

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)

監修者:樋口尚弥(ひぐちなおや)