「就活がヤバい」「内定取れるか不安」という人のために、選考対策の教科書を期間限定で配布中。正しい選考対策を知りたい人は、ABABAに登録して受け取りましょう。

就活で10社しか受けないのは少ない?

結論から言うと、就活で10社しか受けないのは平均より比較的少ないです。しかし、受ける会社が多すぎると企業研究に時間が割けなかったり、逆に少なすぎると不採用だったときに困ったりと、どちらに偏ってもデメリットが生じるおそれがあります。

ここから就活生の平均エントリー数や実際に選考に進む企業数の平均を解説するので、参考にしながら自分にとってバランスのよい数を見つけてみてください。

エントリー数の平均は20〜30社だが、人による

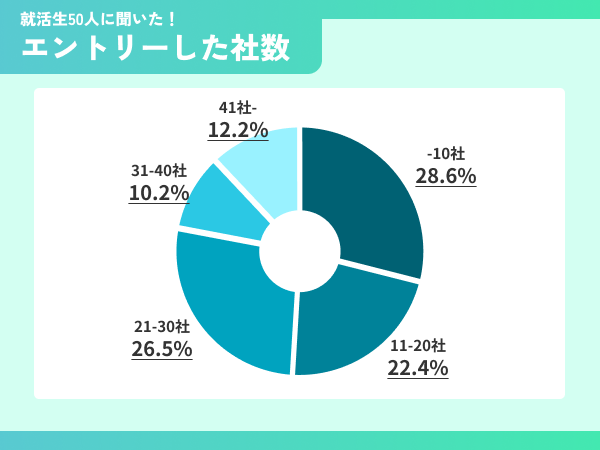

ABABA独自調査

新卒の就活生は平均20〜30社程度、エントリーをしていると言われています。

しかし、ABABAユーザーの調査だと、「受けているのが10社以下の人」も「20~30社受けている人」と同じ数いることが分かります。エントリー時点で10社程度しか受けないと考えている就活生は、不安に思う必要もありません。

エントリーとは、会社説明会の案内や選考スケジュールなどの情報をもらうことで、それ自体は選考には含まれません。そのため「念のためエントリーしてみたけど、次の選考に進もうか迷っている」という場合でも途中で辞退できます。

10社程度に絞って全落ちしてしまわないか不安という方は、平均を目安に今よりエントリー数を増やしてみるのがおすすめです。

選考に進む企業数の平均は10社程度

エントリー数の平均は20〜30社と説明しましたが、実際に選考に進む企業の平均数は10社程度です。そのためエントリーではなく、実際に選考に進む企業を10社と考えている場合は、妥当な数だといえます。

もし時間や精神的に余裕がある場合は、自分の視野を広げるためにも実際に選考に進む企業数をもう少し増やしてみるのもよいでしょう。

就活で10社しか受けなくてもよい場合もある

場合によっては10社しか受けなくてもよいケースがあります。

ここから紹介するケースに該当していれば、無理にエントリー数を増やす必要はありません。自分が当てはまっているかどうか一度確認してみてください。

すでに内々定をもらっている場合

すでに企業から内々定や内定をもらっている状況であれば、10社しか受けなくても問題ありません。

エントリー数を10社に絞ったときに、一番避けたいのが全落ちしてしまうことです。既に内々定をもらっている企業があれば、全落ちするリスクがないため、エントリー数を絞ってしまっても問題ないでしょう。

倍率の低い企業に志望が固まっている場合

応募倍率の低い企業だけに絞っているという場合、エントリー数を無理に増やす必要はありません。倍率が低い企業であれば、内定獲得の確率が高くなるためです。

逆に大手企業や有名企業にしか応募せず、10社程度に絞ってしまうのはおすすめできません。大手企業は応募人数が多いため、その分倍率が高くなったり、優秀な人材が集まったりと競争率が高くなるためです。

大手企業だけに絞ってしまっている就活生は、将来やりたいことやキャリアビジョンも踏まえて志望する企業の幅を広げてみましょう。

就活で10社しか受けない場合のメリット

ここから就活で10社しか受けない場合のメリットについて解説します。メリットを踏まえた上で、エントリー数を増やすべきかどうか検討してみてください。

企業研究や面接対策が入念に行える

就活で10社しか受けない場合、企業研究や面接対策を行う時間を十分に確保できるというメリットがあります。

応募する企業数が多すぎると企業研究が不十分になり、志望動機に説得力がなくなったり、面接でうまく受け答えができなくなったりと、悪い結果につながりかねません。

10社しか受けないと企業研究や選考対策を入念に行えるという点は、メリットであると言えるでしょう。

スケジュール管理がしやすい

就活で10社しか受けない場合、企業説明会や面接の日程調整がしやすいのがメリットです。応募企業数が多いと企業説明会や面接が多くなり、選考のスケジュール管理が難しくなるだけでなく、学業に支障をきたすおそれもあります。

そのため、応募する企業数は「企業研究をする時間が十分に確保できるか」「スケジュールが詰まりすぎていないか」などを踏まえて決めていくのがおすすめです。

志望企業に本気度が伝わりやすい

10社程度の企業に注力する場合、志望企業をよく検討して絞り込んでいるとポジティブに捉えられることがあります。

それだけ関連企業や業種への志望度が高い、入社意欲が高いと思われ、面接時に高い評価をもらえる可能性があるでしょう。

そのような場合は、面接時にその企業や業種を志望する理由について説明し、本気度が高いことを伝えると、熱意を持った応募者として面接官の印象に強く残ります。

就活で10社しか受けない場合のデメリット

就活で10社しか受けない場合のメリットを紹介してきましたが、デメリットについても解説します。メリットとデメリット両方を踏まえた上で、自分の状況に合った応募数を考えてみてください。

限られた企業や業界しか理解が深められない

就活で10社しか受けない場合のもう1つのデメリットは、視野が狭くなってしまうことです。企業説明会や選考を十分に受けずに志望業界や企業を絞り込んでしまうと、新たな企業との出会いが少なくなり、自分とマッチした企業を見逃してしまうリスクがあります。

また絞り込んだ志望業界や企業が自分とマッチしていなかった場合、なかなか内定がもらえないという事態が生じるおそれがあるため注意が必要です。

気持ちの余裕が無くなる

10社という数は、就職活動でエントリーする企業の数として決して多くはありません。

受ける数が少ないことによって、落ちたら後がないと焦り、精神的に追い詰められる可能性があります。

1社への選考時にかかるプレッシャーも大きいことで緊張し、選考で十分な力を出せないこともあるでしょう。

選んだ企業で不採用が続き、就活が進むにつれて余裕が無くなった場合は、スケジュールを確認しながら受ける数を増やすことも検討しましょう。

選考に慣れない

適性検査や面接などで十分な力を発揮するためには、ある程度の慣れが必要です。

受ける企業の数が少ないと、選考の形式自体に慣れず、なかなか力を発揮できない人もいるでしょう。

特に面接は、場数を踏むことで慣れ、緊張せずスムーズに返答できるようになります。

エントリー数が少ない場合は、自主的な面接練習が必要になるでしょう。

就活支援ツールの利用や、家族や友人に協力を仰いでの模擬面接もおすすめです。

後から増やす場合の選択肢が少ない

最初にエントリーする企業を絞ってしまうと、不合格が続いたときに、後からエントリーを増やそうと思っても選択肢が狭まります。

就活が進んでいる時期だと、関連企業や同じ業種のエントリー時期が終了していることもあるでしょう。

一通り選考を終えてから就活をやり直そうとすると、通年採用や秋採用する企業しか受けられません。

早めに採用が終わってしまう業界を志望するときは、最初から多めにエントリーした方がよいでしょう。

就活で10社しか受けない場合の対策

応募条件を妥協したくない、余裕を持ったスケジュールで就活に集中したいなどの理由で、エントリー企業を絞って就活する人もいるでしょう。

ここでは、就活でのエントリー先を10社程度に絞りたい場合におすすめの対策を紹介します。

企業分析を徹底する

就活でエントリー先を絞るときは、受ける企業や業種の研究を徹底し、志望度の高い企業を選別しなくてはなりません。

企業分析や研究を徹底し、なぜ希望するのか、将来のビジョンは何かを面接で聞かれたときに、明確に答えられるようにしておきましょう。

企業分析を徹底すれば、企業とのミスマッチを防ぎ、内定後に早期離職する可能性も減らせます。

また、志望度の高い企業を選別することで、一つ一つの企業に時間をかけて十分な準備ができるでしょう。

選考の模擬練習をする

エントリー先を絞って就職活動に臨む場合は、選考回数が少なくなるため、面接の自己練習が重要です。

家族や友人などに協力を仰ぎ、模擬面接を繰り返し行うとよいでしょう。

面接対策支援ツールを使ったり、面接練習の様子を録画・録音して見返すことも効果的です。

また、頻出質問への回答作成や逆質問の用意なども、通常より入念に行う必要があります。

本番に臨む回数が少なくなる分、徹底した面接対策をしましょう。

AI面接「REALME」で志望企業を事前判定!効率的な就活を実現

効率よく就活を進める方法として、REALMEの活用がおすすめです。なぜなら、REALMEには以下の機能があるためです。

- 過去のAIデータをもとに知ろう企業の内定判定が分かる

- AIによる客観的な自己分析結果を得られる

- 過去の合格基準を満たした学生のESや面接解答例が閲覧できる

それぞれについて詳しく解説します。

過去のAIデータをもとに志望企業の内定可能性を段階別に判定

REALMEには、膨大な学生のデータが蓄積されています。過去の合格ラインの学生データと、自身のデータをAIが比較して、志望企業の内定判定率を数値化する機能があります。

内定判定を確認することで、自身の志望企業の現在地を把握可能です。複数社で迷っている場合は、内定判定が高い企業に絞ったり、最適なエントリータイミングを図ったりするなど、適切に活用することで効率よく就活を進められます。

AIによる客観的な自己分析結果を得られる

REALMEを利用する際は、20〜30分程度のAI面接を受けます。面接の結果は、14の項目でフィードバックされます。フィードバックされた内容をもとに、客観的な自己分析が可能です。

面接対策やES作成には自己分析が欠かせません。客観的に改めて自己分析をすることで、自身の強みや弱みを把握できたり、自分では気づかなかった自身のアピールポイントが分かったりします。

再度自己分析をして、より自分をアピールできるポイントについて確認しましょう。

過去の合格基準を満たしたデータからES・面接解答例をAIが抽出

REALMEの膨大なデータのなかには、合格基準を満たした学生のデータも含まれます。志望企業を登録すれば、過去の合格基準を満たした学生のESや面接解答例を抽出できる機能も特徴です。

合格基準を満たした学生のESや面接解答例を確認することで、志望企業がどのような人材を求めているか、どのような回答をすればよいかが分かります。過去のデータを参考にして、内定率の向上を図りましょう。

就活で受ける企業数を10社から増やす方法

ここからはエントリー企業数を増やす方法について解説します。メリットとデメリットを踏まえて「10社しか受けないのは危ないかも」と思った方は、以下の方法を試して自分にマッチした企業を見つけてみてください。

幅広い業界や企業に目を向けてみる

応募企業数を増やすためには、今まで興味のなかった業界や企業にも目を向けてみましょう。既に志望している業界と似ている業界や自分の強みを活かせる職種などがあれば、まったく興味のない企業を志望するよりも入社意欲が高まりやすくなります。

納得のいく自分にマッチした企業に入社するためにも、視野を広げることは重要です。

企業説明会やOB・OG訪問に行く

応募企業数を増やすためには、企業説明会やOB・OG訪問などに積極的に参加するのがおすすめです。さまざまな企業を知り、そこで働いている人の話を直接聞くことで、就職先の視野も広がるでしょう。

また企業ごとの特色を知ることができ、志望動機の肉付けにもつながります。自分の視野が狭くなっているかもと感じている方は、積極的にイベントに参加しましょう。

インターンに参加する

企業についてよく知り、エントリー先を増やしたいときは、複数企業のインターンに参加することがおすすめです。

業種を絞りすぎてエントリー先候補が少なくなっている場合は、興味のない業種のインターンでも参加するとよいでしょう。

インターンで企業について詳しい情報を得ることで、今までエントリー先の候補に含めていなかった業界にも興味を持てる可能性があります。

インターンシップは企業で働く様子を見たり、働く人からアドバイスをもらったりできる貴重な機会であるため、積極的に参加しましょう。

逆求人サイトを利用する

エントリー先を自分で決められないという人は、通常の就活サイトに加えて企業からスカウトが来る形の求人サイト(逆求人サイト)を併用することがおすすめです。

逆求人サイトに登録すると、自分が興味を持っていない業種や職種の企業からもスカウトが来る可能性があります。

自力ではリーチできなかった企業からスカウトや企業に関する情報が届くことによって、視野が広がり選択肢の幅も広がるでしょう。

スカウトサイトは、一次選考の免除をはじめとしてさまざまな特典がある場合もあるためおすすめです。

就活の受ける会社数でよくある質問

就活をする際、エントリー数に関する疑問が生じることもあります。そこでここからは、就活で受ける会社数に関するよくある質問に回答します。

疑問や不安を解消して、就活を効率よく進めましょう。

早期で内々定が出ている場合は、応募者数を絞ってもよい?

内々定をもらえているのであれば、本当に行きたい企業だけに絞ることも1つの手です。本当に行きたい企業の選考結果を待ち、内々定をもらっている企業の内定を受けるかを決めましょう。

ただし、企業側は承諾を待っていることの意識は大切です。あまり待たせすぎると、内々定を取り消されるリスクがあります。

第一志望ではない企業から内々定や内定をもらえたからといって、第一志望も諦めると後悔したり、内々定をもらえた企業への不安が募ったりする可能性があります。応募社数を絞ることはよい判断ではあるものの、第一志望の企業の選考は受けた方がよいでしょう。

多くの会社を受けるメリットは?

1社1社の企業研究が軽くなるため、選考に落ちやすくなる点がデメリットです。数社に絞っている場合と比べて、緊張感が薄れて落ちるリスクもあります。企業に対して入社の熱が伝わらないと、なかなか内定はもらえません。

また、選択肢が広がりすぎて、かえって決断しづらいこともデメリットです。第一志望ではない企業数社から内定をもらった場合、どの企業に決めるか悩みます。この場合は、改めて企業研究をして自分に合う企業はどこかを判断しましょう。

多くの会社を受けるデメリットは?

1社1社が軽くなるため、選考に落ちやすくなる点がデメリットです。数社に絞っている場合と比べて、緊張感がなくなって必死度が落ちるリスクがあります。必死さが伝わらないと、なかなか内定はもらえません。

また、選択肢が広がりすぎて、かえって決断しづらいこともデメリットです。第一志望ではない企業数社から内定をもらった場合、どの企業にすべきか悩みます。この場合は、改めて企業研究をして自分に合う企業はどこかを判断しましょう。

何社受けて、何社受かることが多い?

就活生の応募平均数は20〜30社とされており、このうち受かる数は平均2〜3社といわれています。エントリーすればするほど内定をもらえる可能性が上がるわけではなく、自分に合う企業の見極めが重要です。

企業や業界をしっかり研究して、自分に合う企業・業界を見つけましょう。

文系と理系でエントリー数に差はある?

ABABAの過去記事より、文系と理解それぞれの平均エントリー数は以下の通りです。

◆平均エントリー数

| 文系 | 理系 | |

| 24卒 | 27.6社 | 18.2社 |

| 23卒 | 22.7社 | 14.2社 |

| 22卒 | 26.7社 | 18.1社 |

表を見ても分かる通り、文系の方が理系よりエントリー数の多いことが分かります。理系のエントリー数が少ない理由は複数考えられますが、理系は研究や勉学に時間を費やしていて就活の時間が取りにくいことは理由の一つです。

一方、文系は学ぶ範囲が広く、就活でも幅広い企業にエントリーする傾向にあります。

就活のエントリー数は10社より多めに考えよう

就活のエントリー数の平均は20社〜30社のため、10社しか受けないのは比較的少ないといえます。メリットとデメリットを踏まえた上で「ちょっと少ないかも」と危機感を持った方は、10社以上に志望企業数を増やしてみるのがおすすめです。

もし増やし方がわからないという方は、本記事の受ける企業数を増やす方法も実践してみてください。